Nuclear sí, no, política energética ideológica, Venezuela, renovables al poder, al paredón y otra buena dosis de yo o el caos. La España peninsular se apagó el pasado 28 de abril durante horas (en unos sitios más que en otros por el proceso escalonado que implicó la reactivación del sistema) y los políticos no han aprovechado para debatir en el Congreso sosegadamente sobre el presente y futuro energético mientras llegan los datos que expliquen las causas concretas del que ya se llama el Gran Apagón, sino para cavar un par de nuevas trincheras desde las que dispararse.

Antes de que el sistema español se fuese a cero, el debate sobre las nucleares ya estaba sobre la mesa y tras las pancartas, no olvidemos las manifestaciones de este año por el mantenimiento de Almaraz (Extremadura) en la que hubo representantes regionales del PP, Vox pero también del PSOE.

El apagón ha servido para encender el debate y para que se use como refuerzo de otros intereses de los que hoy te hablamos. ¿Está obsesionado el Gobierno con cerrar las centrales nucleares y no abre la puerta a la prolongación de su vida útil? Te mostramos lo que dicen los documentos oficiales y cuál es el plan de sustitución de unas energías por otras para 2030. También qué es lo que ha votado esta misma semana una ciudad con un Almacén de Residuos Radioactivos que se encuentra en plena ampliación de su capacidad.

El Gran Apagón se superó en un proceso de horas en el que fue necesario, para recuperar la estabilidad del sistema, ir dando entrada a energía de diferentes orígenes. ¿Quieres ver en gráficos muy sencillos cómo fue el proceso? Te lo mostramos.

Además, ya tenemos datos sobre las temperaturas y las lluvias de abril que nos sirven para entender el estado de los embalses. De nuevo, a pesar de las cuantiosas lluvias, los hay que siguen con problemas.

Y hoy te traemos otra alegría inmensa para este medio pequeño que, gracias a la ayuda de sus socias y socios, está llevando a España y Europa debates que no están en la conversación pública o no lo suficiente. Somos finalistas de los Sigma Awards, los premios mundiales del periodismo de datos, con la investigación Veneno en el grifo: ruta por la España sin derecho al agua potable. Este trabajo es parte del proyecto Under the Surface, que inició DATADISTA a nivel europeo. La alegría es doble porque otro de los trabajos del proyecto, la investigación 300 contaminantes en el agua subterránea de Le Monde, también es finalista.

Arrancamos.

Finalistas por partida doble de los Sigma Awards

Como sabes, Under the Surface es una iniciativa de DATADISTA, coordinada junto con Arena for Journalism in Europe de la que hemos hablado unas cuantas veces. Ya sabrás cómo perseguimos a gente por los congresos de periodismo buscando aliados para escalar a Europa nuestras investigaciones de aguas subterráneas en España; cómo buscamos financiación y nos dio apoyo Journalism Fund; los calambres de los nervios antes de las reuniones a puerta cerrada organizadas por Arena para que convenciésemos a periodistas increíbles de siete medios europeos diferentes... Medios del nivel de Le Monde, De Standaard, Investico, Facta, Information, Reporters United.

Con ellos compartimos lo que habíamos aprendido de investigar las aguas subterráneas en España, hicimos el mapa interactivo de los acuíferos de toda Europa con sus daños y las causas y los mapas nacionales de estado cuantitativo y cualitativo de las aguas subterráneas para cada socio del proyecto. Que dos de las investigaciones en las que derivó ese trabajo estén entre los finalistas de los Sigma Awards es, para nosotros, sencillamente brutal.

Pero además, una de esas dos investigaciones es la que hicimos nosotros sobre España: Veneno en el grifo, ruta por la España sin derecho al agua potable, publicada en DATADISTA y elDiario.es. El subidón de la noticia de esta semana no es solo por ver que este trabajo, que ya ha recibido el Premio Rey de España 2025 de Periodismo Medioambiental, entre lo mejor del periodismo de datos del año en todo el mundo sino porque este trabajo es especialmente marca de la casa. De esos que nos hacen sudar el lema 'después del dato, suela de zapato'. Veneno en el grifo es el mayor viaje desde Playa Burbuja. El más duro y el que más reconocimiento está recibiendo.

Ahora necesitamos que nos ayudéis. El problema tiene que estar en el debate muchísimo más. Más de un millón de personas en España vive en puntos críticos por contaminación en el agua de sus casas y la cosa va a ir a más si seguimos empeñados en sembrar España de nitratos, en potenciar el sector de la ganadería intensiva. Durante meses recorrimos cientos de kilómetros para escuchar a gente que abre el grifo de su casa y no puede ni beber, ni cocinar, ni lavarse los dientes con ese agua. Ayudanos a que su voz llegue a más sitios y difunde su historia.

Apagón nuclear

El debate que hemos oído esta semana sobre la energía nuclear nos ha recordado la polémica (que tiene una importante dosis de desinformación alimentada especialmente por la extrema derecha) sobre el cierre de las centrales de carbón.

El daño de los combustibles fósiles al planeta, a la salud pública y, aunque parezca olvidarse por algunos, a nuestro modo de vida es algo más que estudiado por la ciencia. No hay debate posible. Partiendo del objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, Europa puso plazos al cierre de las centrales alimentadas con carbón, permitiendo que siguiesen en funcionamiento algunos años más aquellas que invirtiesen en tecnología que redujese otros contaminantes como el dióxido de azufre. La realidad es que fueron las empresas energéticas quienes, incluso después de haber invertido millones de euros en tecnologías para lograr dicha reducción en algunas de las centrales, decidieron que el carbón ya no les era rentable y presentaron la solicitud del cierre antes de lo previsto. Fueron ellas las que llamaron a las puertas del Gobierno y ellas las que protestaron cuando el Ejecutivo las obligó a retrasar los planes de cierre de alguna central a raíz de la invasión rusa de Ucrania para mantenerlas como respaldo en caso de necesidad.

Por otro lado, considerar que el carbón era una fuente autóctona que garantizaba la independencia energética, teniendo en cuenta que el carbón era importado desde hace décadas en su inmensa mayoría, es otro de esos mantras tan repetido como falso.

Vamos con la nuclear, que es la batalla actual.

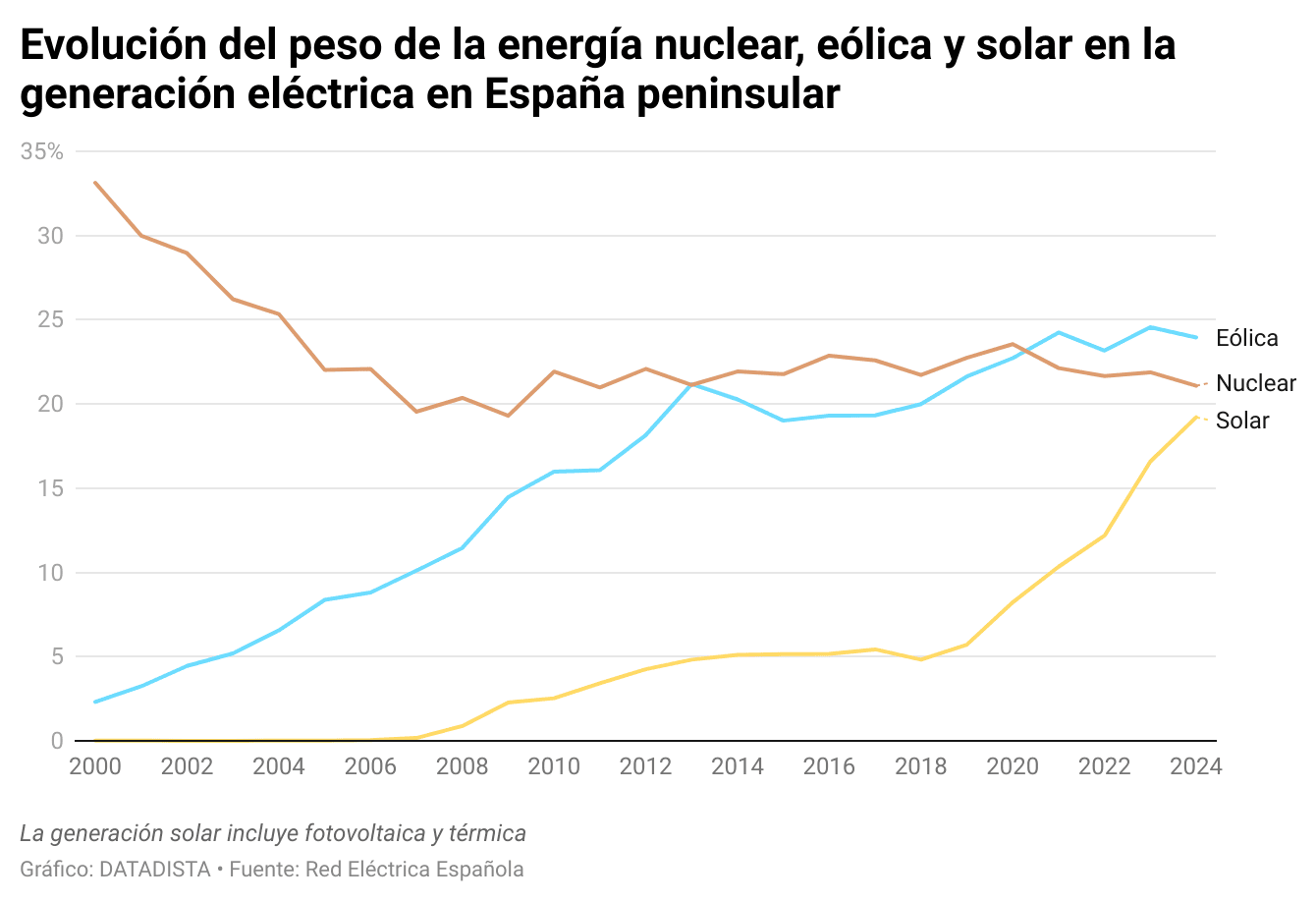

Primero, los datos. En este gráfico puedes ver la evolución de tres fuentes de energía en la generación eléctrica de la España peninsular desde el año 2000, cuando la energía nuclear representaba el 33% del total de la electricidad generada. En 2024, la nuclear aportó el 21%, por detrás de la eólica, que alcanzó el 24%, y ligeramente por encima de la solar, que representó el 19% de la generación total.

Existe un documento, citado ampliamente por los medios y que también apareció en el debate del Congreso de esta semana, con información relevante. Se trata del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que no ha hecho España a la balalà sino que la Unión Europea exigió a cada Estado miembro hace años para poder ir midiendo si se cumplen los objetivos conjuntos para frenar el cambio climático.

Como explica el plan, "tres de cada cuatro toneladas de gases de efecto invernadero se originan en el sistema energético". Si el objetivo comprometido es que las emisiones totales brutas de gases de efecto invernadero de España pasen de 319,3 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2020 a 221,8 en 2030, la mayor aportación a ese recorte vendrá de la generación eléctrica (36 millones de toneladas de emisiones menos), seguida de la movilidad y el transporte (27 millones de toneladas menos).

El PNIEC español lo primero que hace es mostrar que la potencia instalada de generación de energía en el periodo analizado se va a incrementar. ¡Ojo! Potencia instalada es capacidad, no qué fuente acaba finalmente aportando la energía demandada, que es lo que mostraba el gráfico anterior.

Por más que acelere el cambio climático, no hay escenarios de reducción de capacidad energética en el marco del calentamiento global ni mucho menos porque en el mundo contemporáneo no se contempla la reducción de la demanda de energía sino todo lo contrario. El escenario objetivo muestra un incremento de potencia instalada en España desde los 106 GW en 2017 a 161GW en 2030. ¿Queremos ampliar la potencia instalada y reducir emisiones? Sí. La clave del cambio está en el origen de esa energía, claro.

El escenario objetivo incluye la reducción de algunas fuentes. Básicamente, la procedente de la quema de carbón se queda en cero en el objetivo a 2030 y la nuclear pasa de los 7GW de 2017 (que ya suponen menos del 7% de la potencia instalada en ese año) a 3GW en 2030.

El principal incremento de potencia instalada se prevé que llegue de las renovables. Esa apuesta del Gobierno, pero también de la Unión Europea en su conjunto al menos hasta la fecha, es innegable. España, en concreto, se compromete en su plan a que el 74% de la potencia instalada en 2030 sea renovable. Eso podría incluir que la eólica pase de 23GW en 2017 a 50GW en 2030 y la fotovoltaica de 5GW a 39GW en 2030 pero aquí son más flexibles respecto a qué renovable crecerá más o menos, porque dependerá de cómo evolucione el precio de cada tecnología.

Es obvio que se ha reactivado el debate sobre si las nucleares deben formar parte del mix futuro en Europa y en el mundo, con un importante impulso debido a la postura a favor de una veintena de países en la COP28, la conferencia sobre el Cambio Climático celebrada en 2023. Y no solo hay debate sobre las grandes centrales, con sus altos costes y largos plazos de construcción. Sin entrar hoy en más detalle no se puede olvidar que la proliferación de centros de datos y su enorme demanda de energía (además de agua, por citar otros recursos) van a poner (y están poniendo) a prueba las costuras de los sistemas eléctricos y han aparecido opciones como minicentrales nucleares (los reactores nucleares pequeños) como fuente de suministro.

¿Se descarta en España que las nucleares hoy en activo prolonguen su vida útil? La verdad es que no. Es más, el informe del PNIEC calcula los costes de ampliarla aunque lo que esté en vigor actualmente sea un "cierre ordenado a partir de 2025" que, recuerda también el informe, es el "acordado por los propietarios de las centrales nucleares". Ese acuerdo con las empresas va del cierre de un primer reactor de Almaraz en 2027 y otro en 2028, al cierre de Trillo en 2035, con los cierres por el camino de Ascó I, Cofrentes, Asco II y Vandellós.

En el informe, al hablar de las inversiones del sector en generación de energía nuclear, se distingue entre las inversiones ordinarias que realiza el sector cada año para el propio funcionamiento de las plantas y se calculan las inversiones extraordinarias que serían necesarias en caso de "extensión de la vida útil de las centrales". Suponen que las ordinarias serían "similares a las realizadas en el periodo 2014-2017", es decir, "una media de 252 millones de euros anuales".

También se ponen cifras a la inversión derivada de la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las centrales, que igualmente variaría en caso de extenderse la vida útil. Esa extensión ya se dice que podría ser de una década, prolongando la vida de las nucleares de los 40 años previstos hasta 50 años. Como "el desmantelamiento es necesario hacerlo de igual modo antes o después", no supone un coste añadido relevante. Sí se encarece la gestión de los residuos, porque estos lógicamente aumentan, aunque ese incremento se calcula en 355 millones de euros.

Aquí está la clave: el coste de la gestión de los residuos. En 2019 se pactó también que la tasa de gestión de esos residuos que las empresas propietarias de las nucleares deben pagar a Enresa, el gestor estatal, se elevase un 20% respecto a lo que se venía pagando. Ese cálculo partía de la idea de concentrar todos los residuos en un único Almacén Temporal Centralizado (ATC) que iba a estar en Villar de Cañas (Cuenca). Ese plan del almacén del Gobierno de Rajoy no fue posible por motivos técnicos y se pasó a la idea de dispersar los residuos en diferentes ATC, hasta siete, lo que hacía aún más cara su gestión. Las dueñas de las nucleares, ¡oh, sorpresa!, están en contra del nuevo encarecimiento y consideran que el incremento del 20% de la tasa de los residuos era el máximo admitido en el protocolo aprobado. El Gobierno no lo ve así y las energéticas han decidido judicializar el asunto.

En medio, el apagón aviva el debate de la prolongación de la vida de las nucleares para dar estabilidad a la red mientras se mejora el almacenamiento de una red basada mayoritariamente en renovables. Y aquí las energéticas ven el cielo abierto para apretar al Ejecutivo en sus demandas sobre los costes.

El Gobierno les dice a las energéticas que presenten un plan de prolongación de la vida de las centrales, cosa que aún no han hecho pero lanzan la intención al debate público, con los pueblos cuyo empleo depende de las nucleares echados ya a la calle. Antes de presentar su propuesta, las energéticas buscan un compromiso para que esas centrales sean rentables, lo que no es posible si pagan lo que cuesta gestionar los residuos y si solo son respaldo de las renovables, muchísimo más baratas, sin que les garanticen una participación mínima en la provisión de energía. Conclusión: el debate de la nuclear ahora mismo es económico. El Gobierno aunque quisiera no podría asumir todo el coste de la gestión de los residuos porque Europa lo consideraría ayuda de Estado a determinadas empresas y eso rompe las reglas de la competencia.

Además, sobre el terreno, aunque en el Congreso de los Diputados parezca otra cosa, no hay gobierno autonómico que quiera aceptar en su territorio los residuos radiactivos de una central nuclear de otra región. Incluso ampliar los almacenes actuales tal y como está contemplado en el Plan de Residuos aprobado se ha convertido en un problema. Esta misma semana, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, con mayoría absoluta del PP, aprobaba una moción contra la ampliación del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril. Bueno, en realidad votaron pedir su cierre total porque se equivocaron al votar positivamente una adenda de Hacemos. Los ediles del PP ya han aclarado que a lo que se oponen es a la ampliación.

Así se recuperó la generación de energía tras el apagón

Aún no se conocen las causas completas del colapso eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril a las 12:33h, y pasarán meses hasta que se disponga de una radiografía detallada de lo sucedido. Este viernes, un informe preliminar publicado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) señala que el apagón fue consecuencia de una cadena de fallos que comenzó con desconexiones de generación en el sur de España. En apenas 20 segundos, el sistema perdió 2.200 MW de potencia, lo que provocó una caída de la frecuencia hasta los 48 Hz y activó las protecciones automáticas de corte de carga en España y Portugal.

La frecuencia del sistema eléctrico debe mantenerse estable en torno a los 50 Hz. Cuando hay un desequilibrio brusco entre la generación y la demanda, esta frecuencia puede caer o subir fuera de control, lo que pone en riesgo la estabilidad de toda la red. Aunque en los minutos previos al apagón se registraron oscilaciones que los operadores lograron mitigar, el sistema colapsó en cuestión de segundos tras la caída de potencia. A las 12:33h, las interconexiones con Francia se desconectaron por pérdida de sincronismo y, tres segundos después, el sistema eléctrico ibérico colapsó por completo, dejando a millones de personas sin suministro eléctrico.

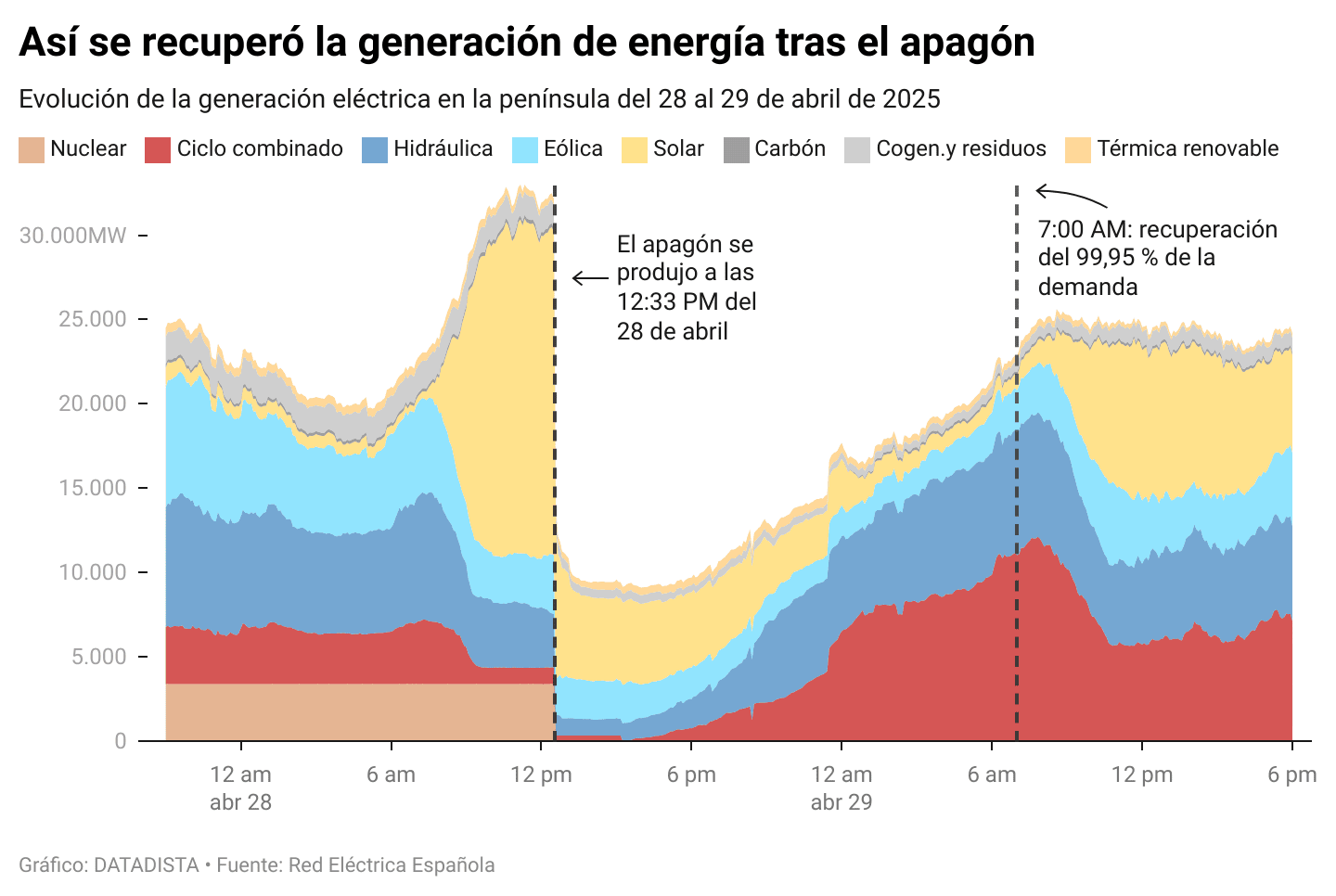

Lo que sí podemos explicar es cómo se recuperó la generación de energía tras el apagón. Según Red Eléctrica Española, la recuperación comenzó gracias al arranque de las centrales de ciclo combinado y de las plantas hidroeléctricas, junto con la energía importada desde Francia y Marruecos.

En este gráfico puedes ver el peso de cada fuente de energía antes y después del apagón. A medianoche, con el 85% de la demanda recuperada, la hidráulica y el ciclo combinado aportaban casi el 70% de la generación eléctrica, 25 puntos más que la noche anterior.

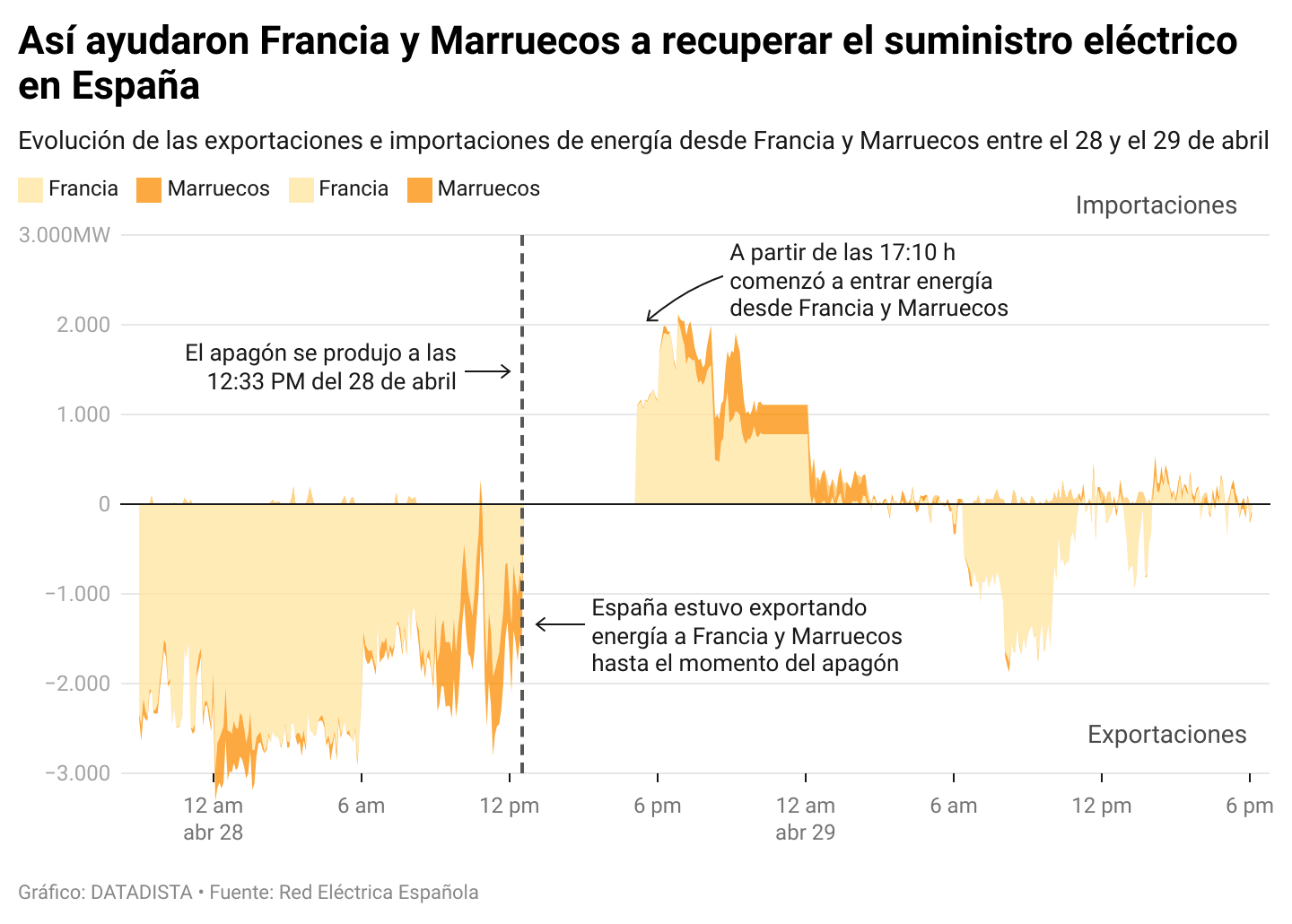

El envío de electricidad desde Francia y Marruecos también fue clave para iniciar la recuperación del suministro en las regiones más cercanas a estos países. Tras el apagón, Francia incrementó su aportación a España hasta 2.000 MW, el equivalente a la producción de dos reactores nucleares. Por su parte, Marruecos activó su interconexión submarina con España, con una capacidad de hasta 900 MW.

En este gráfico puedes ver la evolución de las exportaciones e importaciones de energía entre España, Francia y Marruecos desde las 21:00 horas del 27 de abril hasta las 18:00 horas del 29 de abril. Como es habitual, España exportaba energía a ambos países antes del apagón, un dato que contrasta con las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esta semana en el Congreso, donde acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber “tenido que mendigar energía de respaldo a terceros. Sí, señor Sánchez. Usted tuvo que mendigar energía nuclear a Francia”.

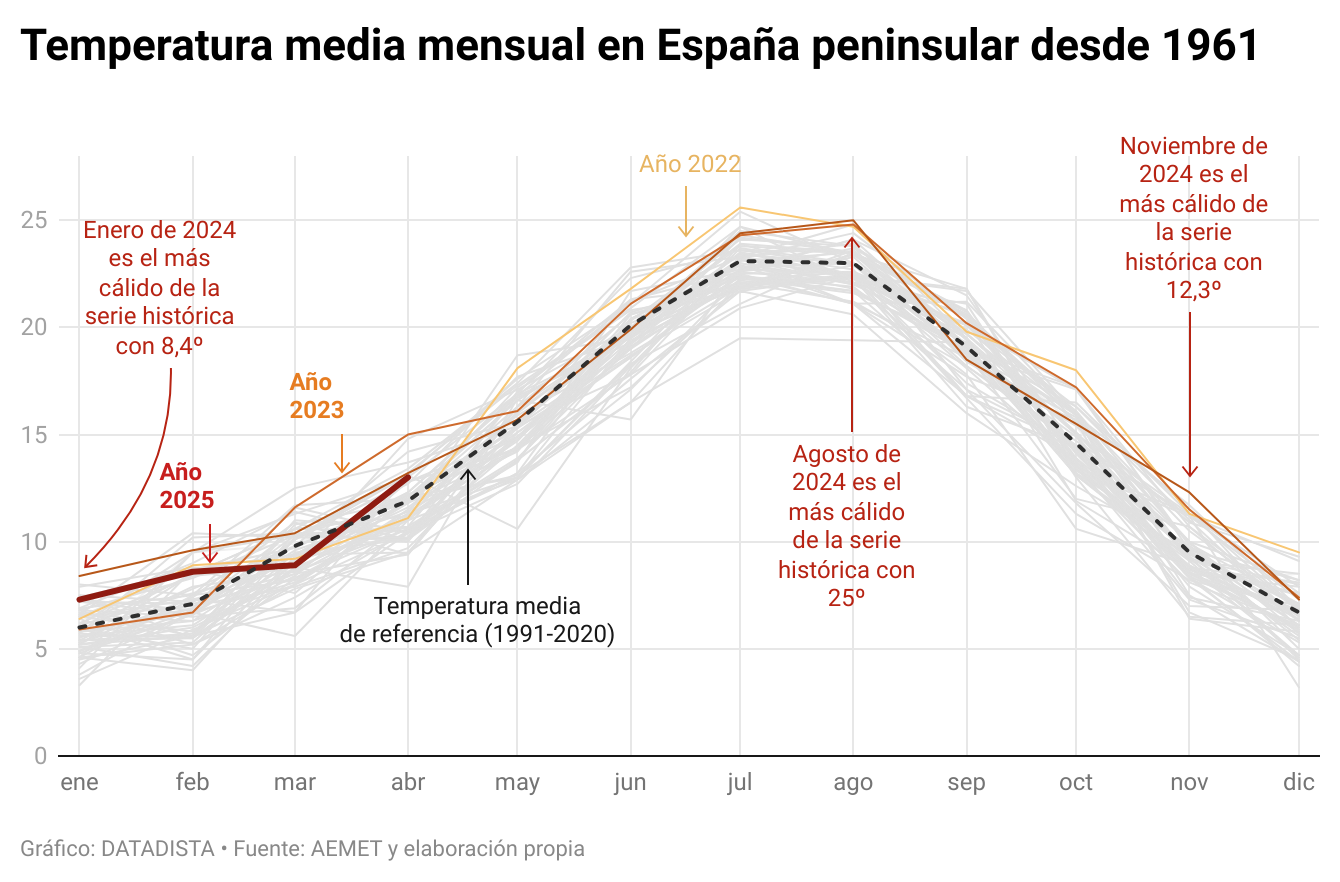

Abril fue un mes cálido y húmedo, y el primer cuatrimestre se cuela entre los más lluviosos desde 1961

Abril ha dejado temperaturas claramente por encima de lo habitual en la España peninsular. La media mensual fue de 13ºC, un grado por encima del promedio del periodo 1991-2020. Se convierte así en el décimo abril más cálido desde que hay registros y el octavo más caluroso del siglo XXI.

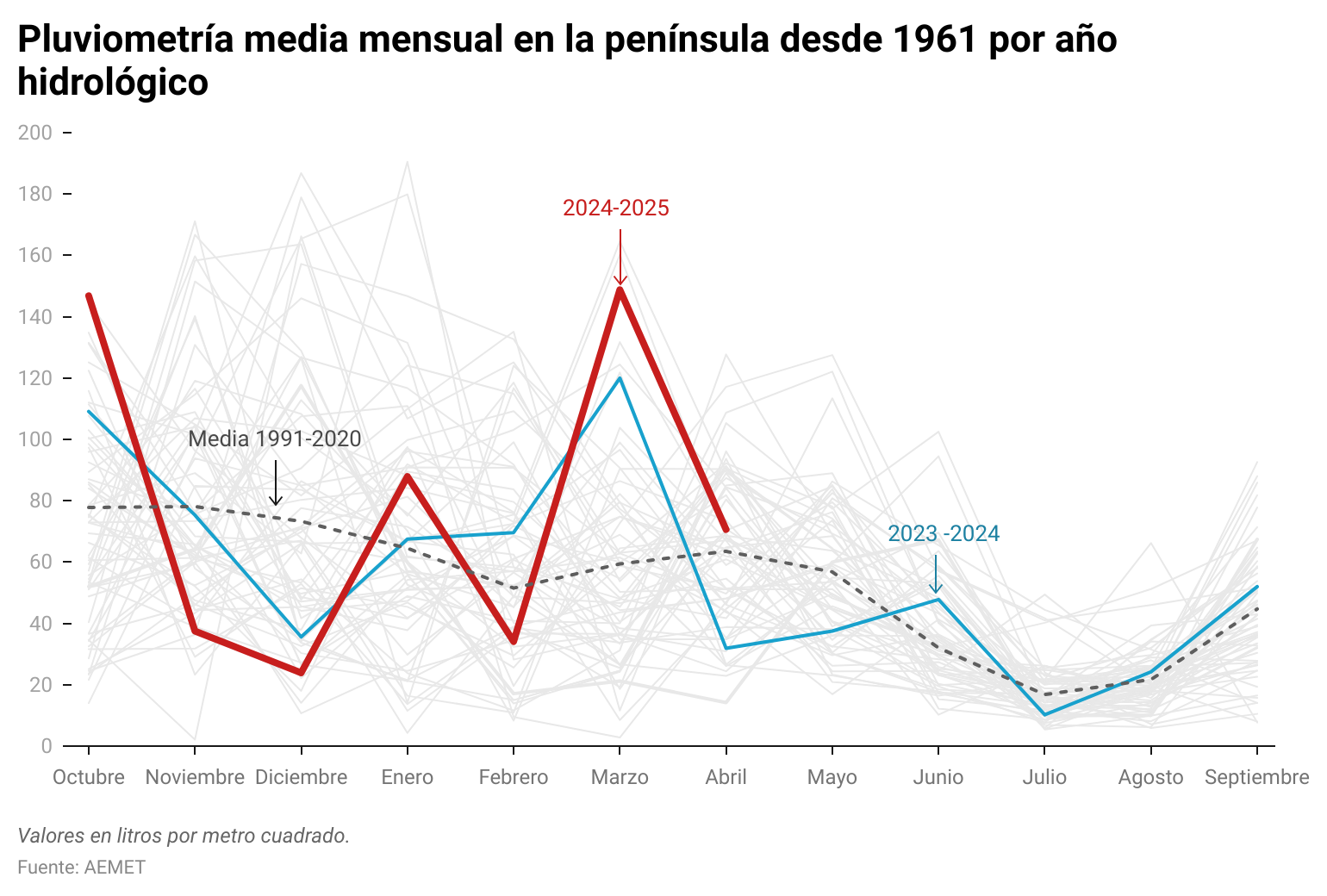

Pero si algo ha destacado en estos primeros meses del año ha sido la lluvia. Abril dejó una media de 70,6 litros por metro cuadrado en la Península, lo que supone un 111% del valor habitual para este mes. Sin embargo, la lluvia no fue igual para todos: mientras el oeste y el interior peninsular recibieron acumulaciones generosas, en el litoral mediterráneo el mes resultó seco.

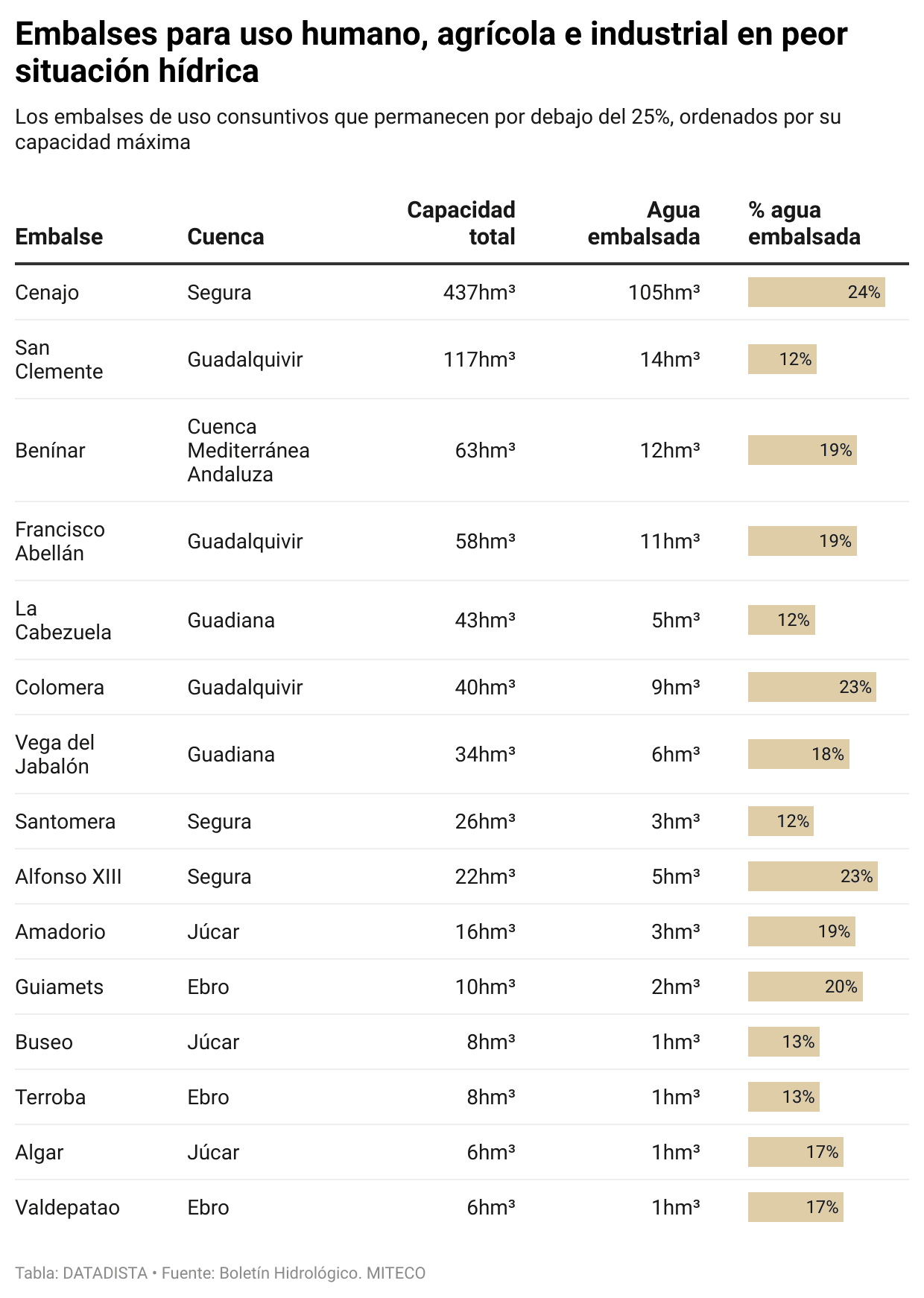

En medio de las lluvias históricas de marzo y abril, 15 embalses siguen por debajo del 25% de su capacidad

Las precipitaciones entre enero y abril de 2025 han alcanzado los 341,4 litros por metro cuadrado en la España peninsular. No es poca cosa: este registro coloca al primer cuatrimestre de este año como el octavo más lluvioso desde que comenzaron las mediciones en 1961. Solo otros siete años lo superan en la serie histórica, con 1979 en cabeza (422,6 mm), seguido de 1969, 2018, 2013, 1963, 2010 y 1966. Un inicio de año que, en términos de agua, se sitúa claramente por encima de la media y que contrasta con 2023, que fue el más seco de toda la serie, con apenas 120,8 litros por metro cuadrado en el mismo periodo.

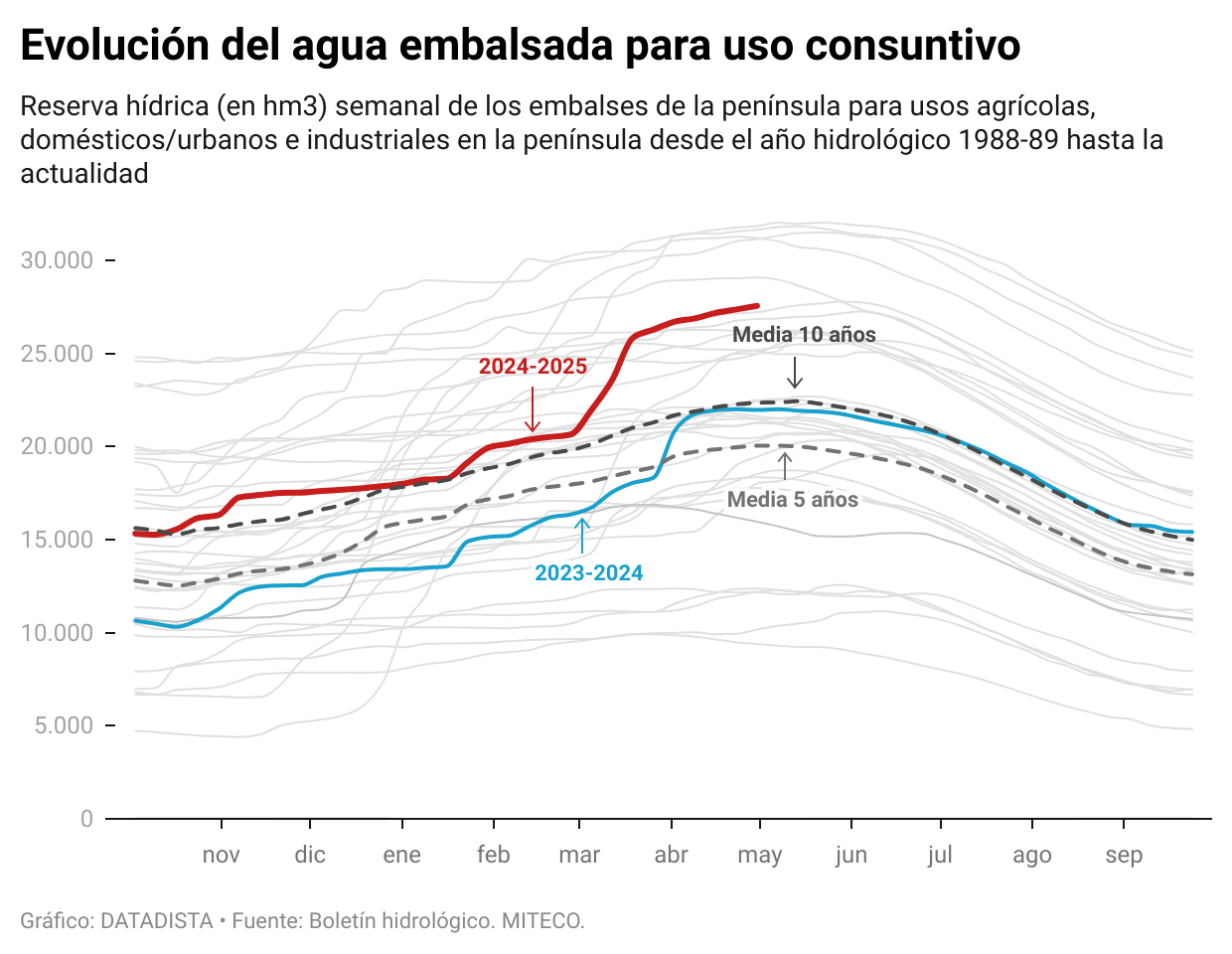

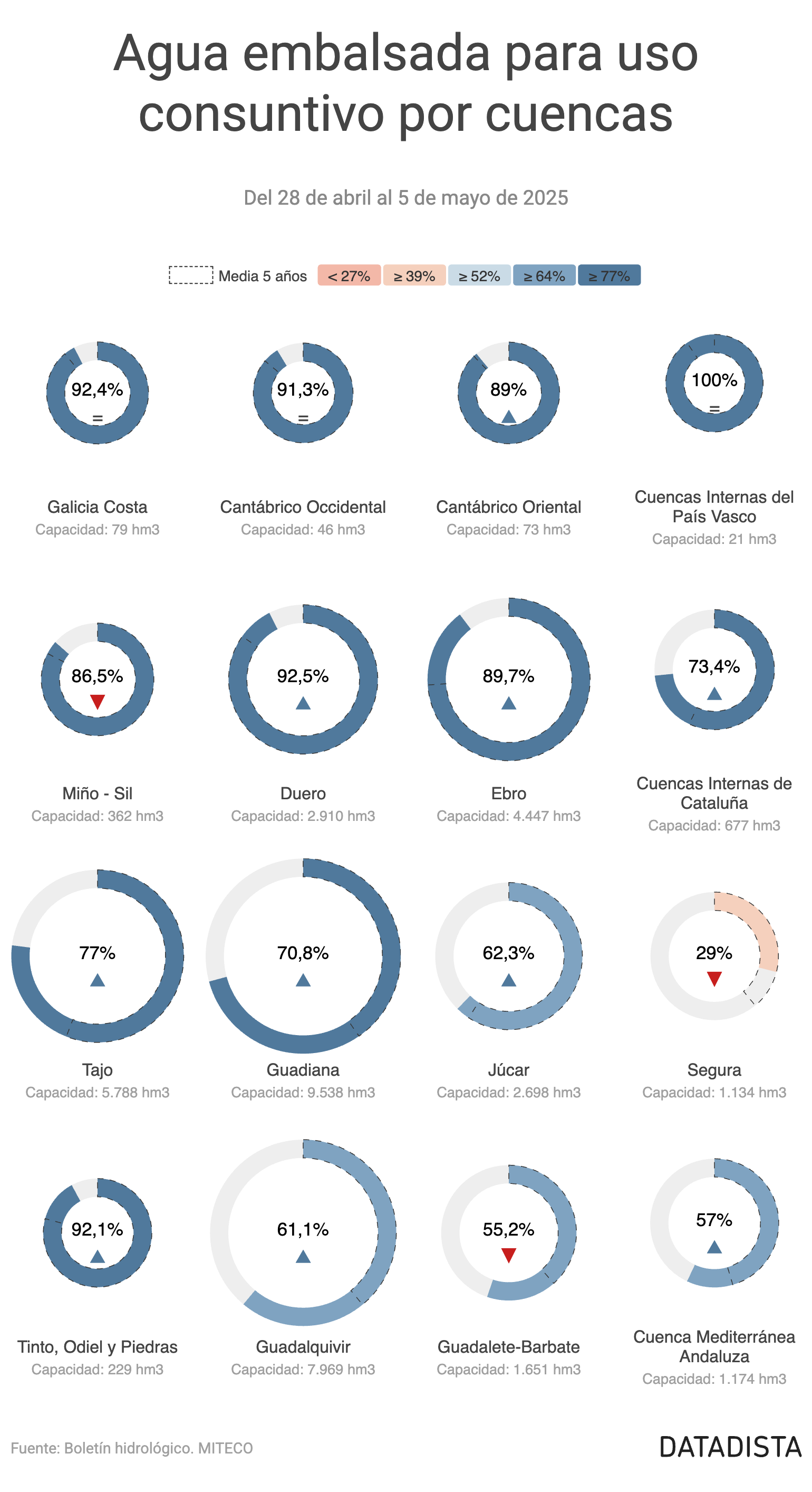

A nivel nacional, los embalses destinados al abastecimiento humano, agrícola e industrial alcanzan el 71% de su capacidad, con 27.564 hm³ almacenados. En los últimos siete días, el volumen ha aumentado en 191 hm³, un 0,5% más que la semana anterior. Este nivel supera en 19,1 puntos la media del último lustro, que se sitúa en 20.048 hm³.

Sin embargo, la situación no es homogénea en todos los embalses. A pesar de las lluvias de los meses de marzo y abril, aún hay 15 embalses destinados a uso consuntivo que se mantienen por debajo del 25% de su capacidad. Entre los grandes, destaca Cenajo, en la cuenca del Segura, con un 24,03%.

Por cuencas, entre las que más han crecido esta semana destacan las Cuencas Internas de Cataluña que han registrado un aumento de tres puntos y se sitúan en el 73,41% de su capacidad, con 497 hm³ almacenados.

La cuenca del Segura es la que atraviesa la peor situación hídrica, con el agua embalsada al 29,4% de su capacidad, lo que equivale a 335 hm³. Son 9,9 puntos menos que la media de los últimos cinco años. Sin embargo, gracias a la buena situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) acordó el pasado 29 de abril autorizar un trasvase de 180 hm³, correspondientes a 60 hm³ para cada uno de los meses de abril, mayo y junio. Es la mayor cantidad de agua aprobada de una sola vez desde que el acueducto se puso en marcha hace 46 años.

📊 Explora el panel de agua y sequía con datos, mapas y gráficos

Hasta aquí, la newsletter.