Esta semana DATADISTA ha cumplido nueve años. Nueve años dedicados en cuerpo y alma a hacer el periodismo en el que creemos. Un proyecto en el que pusimos todos nuestros ahorros y nuestro esfuerzo para investigar temas que nos afectan a todos y que suelen quedar fuera del radar de los grandes medios.

Gracias a quienes nos habéis acompañado durante este tiempo. A nuestros socios y socias, por sostener con vuestro apoyo este proyecto. Hoy más que nunca necesitamos tu ayuda. Si te lo puedes permitir, tu aportación —por pequeña que sea— nos permite seguir investigando y mantener vivo este proyecto, que desde el primer día ha huido de toda publicidad privada e institucional, del clickbait y de otros males que han minado la credibilidad de los medios de comunicación.

Hoy te contamos también que a comienzos de semana estuvimos en Vitoria-Gasteiz para participar en la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto. Allí formamos parte de un panel internacional en representación del grupo de periodistas que integramos la investigación internacional Forever Lobbying Project. Ante representantes gubernamentales e instituciones de todo el mundo, expusimos los resultados de la investigación periodística que realizamos y el esfuerzo conjunto de periodistas de toda Europa por obtener, mediante peticiones de información, notas detalladas sobre las reuniones, los argumentos, las estrategias y los costes de los lobbies que buscan frenar la prohibición general en la Unión Europea de los denominados “químicos eternos” (PFAS).

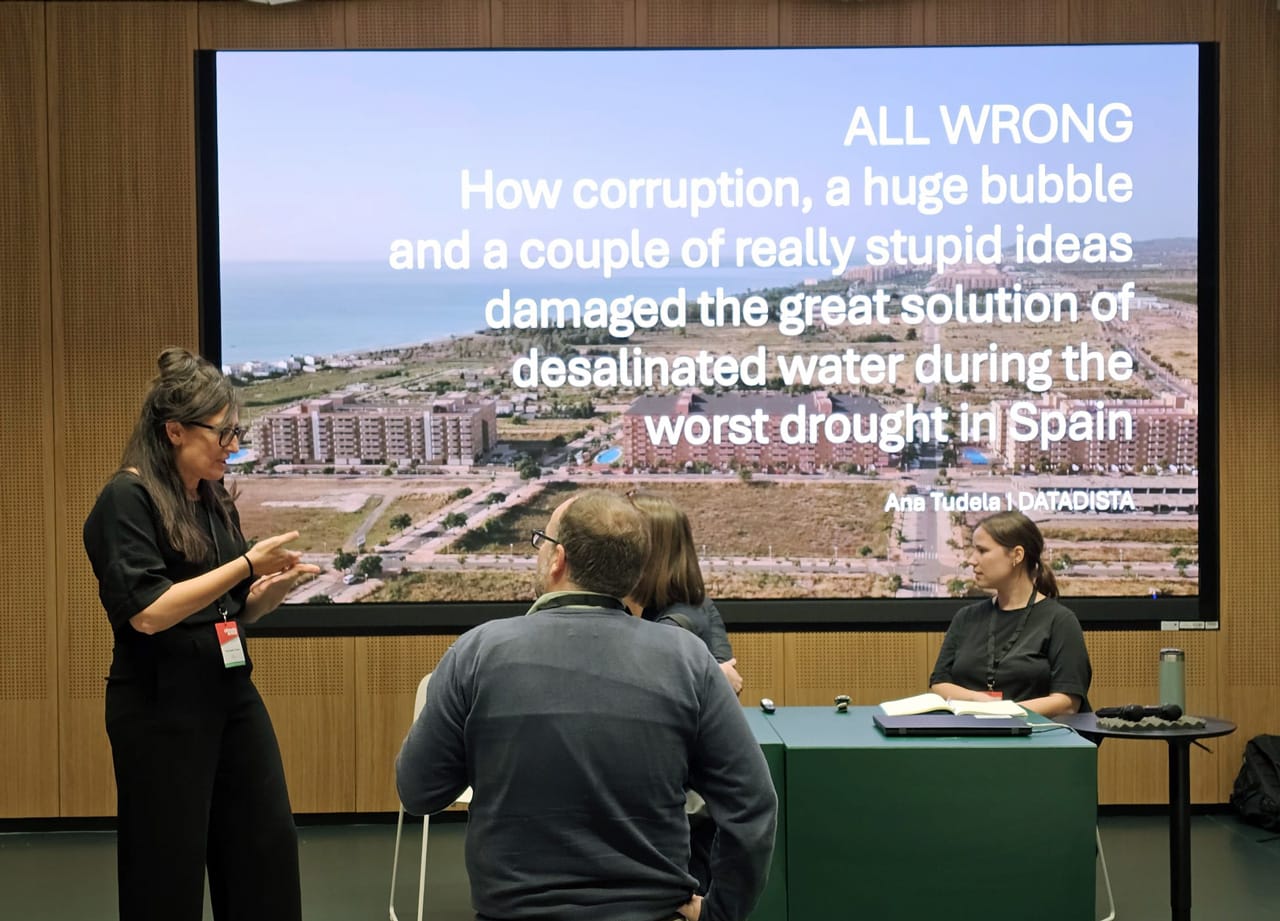

A continuación nos hemos ido a Budapest (Hungría) para participar en Climate Arena, la conferencia europea sobre periodismo climático. Allí presentamos nuestra investigación Desaladoras: viaje a los rotos de la fábrica del agua y explicamos cómo, en plena sequía, algunas grandes plantas desaladoras en España, como las de Castellón, han permanecido casi paradas, mientras los acuíferos costeros se sobreexplotan y se contaminan por nitratos.

Mientras íbamos de camino a Budapest, recibimos una llamada con enorme alegría: la Asociación de Periodistas de Investigación (API) nos ha concedido el Premio de Periodismo API 2025 en la categoría de Datos por nuestra investigación "Veneno en el grifo: ruta por la España sin derecho al agua potable". Estamos muy felices por este reconocimiento de nuestros colegas de profesión. El jurado ha valorado "el impacto que este tema tiene sobre la población, la exhaustiva y pormenorizada labor de documentación, la máxima calidad de las fuentes y los elementos innovadores en la narración y visualización de la historia".

Según el jurado, "los autores logran traducir información técnica en conocimiento accesible para la ciudadanía mediante mapas interactivos, gráficos y narrativas multimedia que permiten explorar el alcance del problema a escala nacional. De esta forma, consiguen convertir un problema ambiental y sanitario de enorme complejidad en una investigación de servicio público basada en el análisis masivo de datos y la evidencia científica."

Asimismo, el jurado ha valorado "el enfoque humano y territorial del trabajo, que combina el análisis de grandes bases de datos con reportajes sobre el terreno en pueblos de toda España, visibilizando las consecuencias cotidianas de la contaminación del agua en la vida de miles de personas."

El premio de Periodismo API de la Asociación de Periodistas de Investigación de España, es el segundo que hemos recibido gracias a nuestros trabajos que combinan periodismo de datos, investigación y reporterismo sobre el terreno. En 2023, la investigación "El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata" consiguió el mismo galardón en la tercera edición de los premios.

La entrega de premios se celebrará el próximo 23 de octubre en Málaga, a las 19:00h en el rectorado de la Universidad de Málaga (Av. Cervantes, 2). Si vives allí y quieres acompañarnos, la entrada es libre hasta completar aforo. Nos haría especial ilusión que estuvieras. Sin tu apoyo económico o tu ayuda para difundir nuestras investigaciones, este medio no sería posible.

Arrancamos.

España recibió 66,8 millones de turistas extranjeros en los primeros ocho meses del año, pero muy concentrados en el Mediterráneo y las islas

El sector turístico en España sueña con una cifra: superar los 100 millones de visitantes internacionales en un año. En 2024 llegaron 93,8 millones, el máximo histórico. Hoy no vamos a entrar en los efectos del turismo sobre el territorio, sino que queremos fijarnos en su distribución y en lo que revela sobre nuestro modelo, justo en una semana en que la Comisión Interministerial de Turismo se reunió para dar el último impulso a la Estrategia de Turismo Sostenible España 2030, que se presentará próximamente.

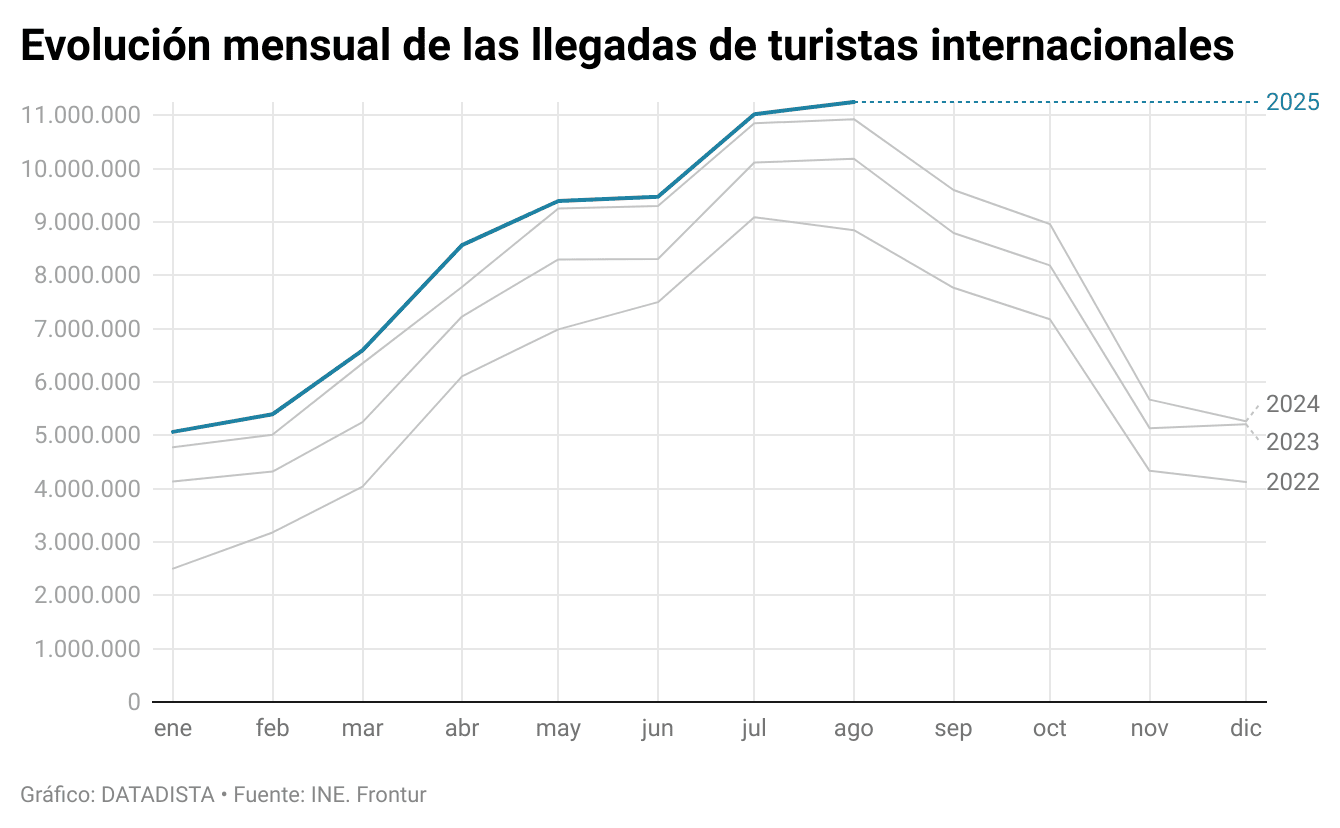

El año 2025 también va camino del récord, aunque la tendencia apunta que se quedará por debajo de esa barrera simbólica. Entre enero y agosto llegaron 66,8 millones de turistas, más que nunca en ese periodo, según los datos de Frontur publicados a principios de este mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

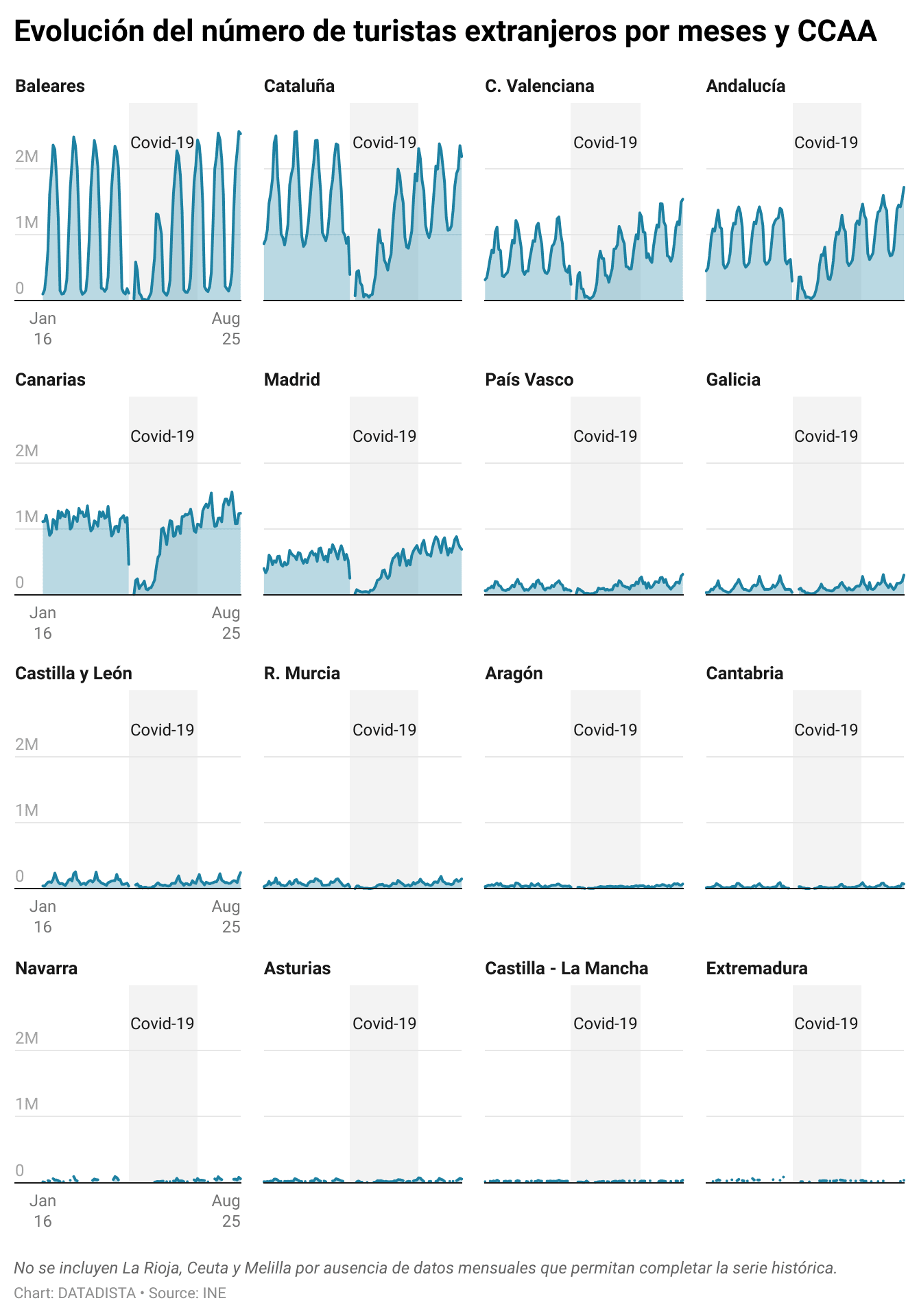

Pero ese récord sigue siendo profundamente desigual. Solo cuatro comunidades: Baleares, Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, concentran tres de cada cuatro llegadas. Si se añade Canarias, el peso sube hasta el 87%. La mitad norte y el interior apenas superan el 10% del total, lo que refleja un mapa turístico muy dependiente del Mediterráneo y de las islas.

En este gráfico se muestra la evolución mensual de turistas internacionales por comunidad autónoma y su marcada estacionalidad desde enero de 2016 a agosto de 2025.

El verano sigue marcando el pulso del sector: en julio y agosto entraron más de 21 millones de turistas, el 32% de todo el año. Baleares y Cataluña absorbieron casi la mitad de ese flujo, mientras Canarias mantiene su particular temporada alta en invierno, con su pico en marzo. Madrid, por su parte, presenta un perfil más estable y urbano. España bate récords, sí, pero el turismo internacional continúa dependiendo de cuatro regiones y de apenas tres meses.

Abortos privatizados: mapas y datos para mostrar la cruzada mundial contra el derecho a decidir de las mujeres

Habrás visto el enfrentamiento de esta semana de la política en España de nuevo con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus embarazos como campo de batalla. No es algo ni mucho menos exclusivo de este país. La cruzada contra los derechos reproductivos de las mujeres y los avances logrados a base de años de reivindicaciones se ha intensificado en los últimos tiempos como una de las puntas de lanza de la deriva ultrareaccionaria que recorre el mundo.

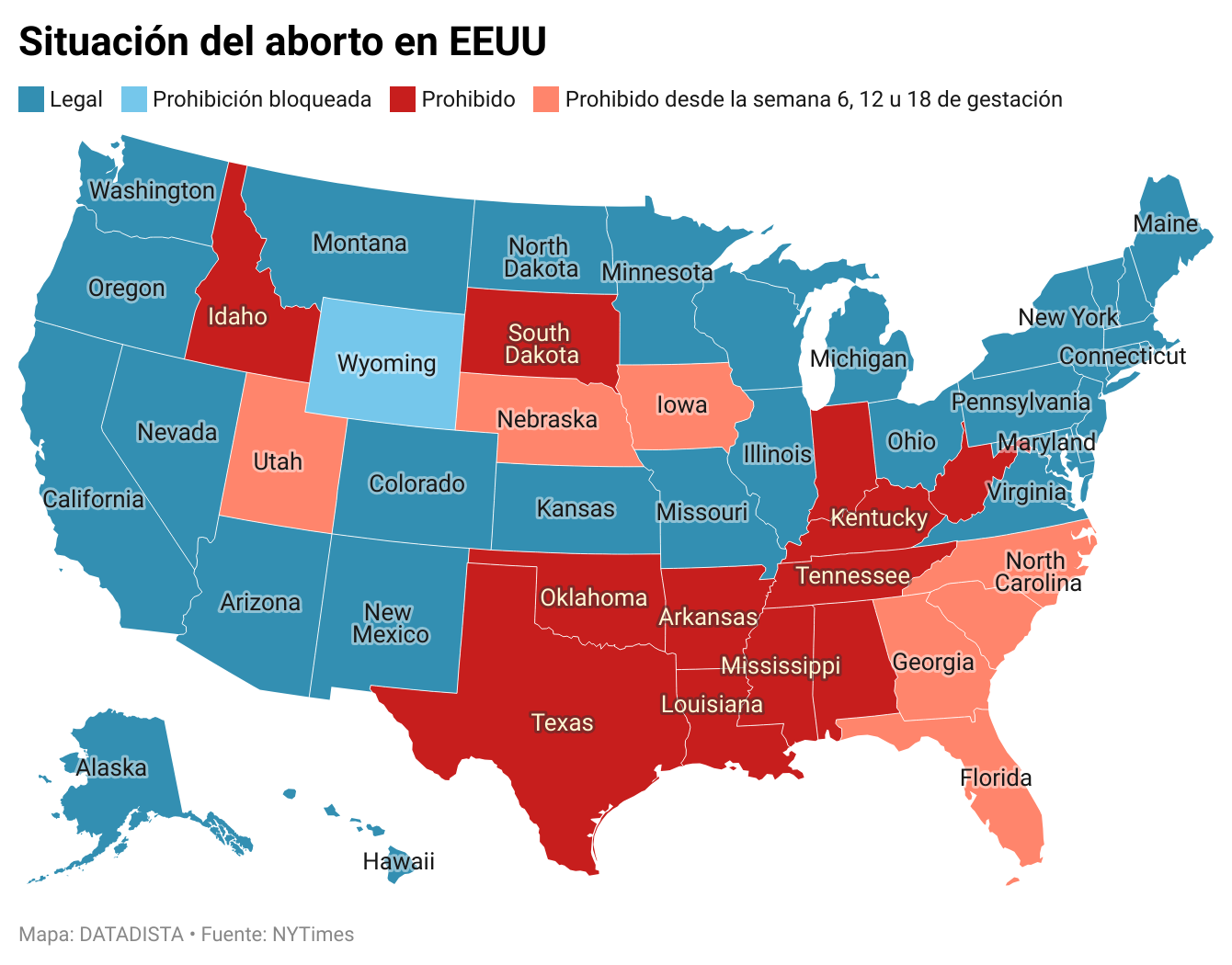

En EEUU, que tenía esculpido el derecho al aborto incluso en su Constitución, el Tribunal Supremo anuló en 2022 la sentencia del caso Roe contra Wade, que databa nada menos que de 1973 y dio durante medio siglo rango federal a la libertad de las mujeres para interrumpir un embarazo. En cuanto los estados pasaron a tener la capacidad de decidir, un buen número de ellos reactivó leyes que no habían sido derogadas pese a ser nulas durante la vigencia de la sentencia de Roe contra Wade o aprobaron leyes nuevas que tenían listas para salir del cajón en cuanto llegase el momento de dispararlas (de hecho se las conoció como ‘leyes gatillo’).

A día de hoy, como consecuencia de aquel cambio de la Constitución, este es el aspecto de EEUU en función de los estados que mantienen o han anulado, total o parcialmente, el derecho al aborto.

La Argentina de Milei también ha querido pasar la motosierra por un derecho que en aquel país es muy reciente. Tras largos años de reivindicaciones, fue en enero de 2021 cuando entró en vigor en Argentina la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que habilita el aborto voluntario hasta la semana 14 y sin plazos en caso de violación o riesgo de la salud. Argentina mantiene la ley pero las informaciones apuntan a que se está anulando el derecho sin derogarla por la vía de no invertir en los medicamentos para los abortos farmacológicos.

Mientras, el mundo de la cultura argentina ha preseleccionado la película Belén para representar al país en los premios Oscar y en los Goya. La película cuenta la historia de una muchacha encarcelada durante dos años por un aborto espontáneo y que consiguió la libertad gracias a la movilización de las mujeres en todo el país, dando lugar a la conocida como Marea Verde, y a la batalla legal de la abogada Soledad Deza y su equipo.

La cumbre del G-7 de mediados de 2024 borró de su declaración el reconocimiento expreso al "acceso seguro y legal al aborto" que sí aparecía en la declaración de la cumbre del año previo. Fue por exigencia de la líder italiana Georgia Meloni, que ganó el pulso a Francia, Canadá y la UE.

Francia precisamente está entre los países que siguen remando para blindar este derecho. El país vecino, en vista del ambiente, incluyó el año pasado el derecho al aborto en su Constitución como ahora propone hacer el Gobierno de España.

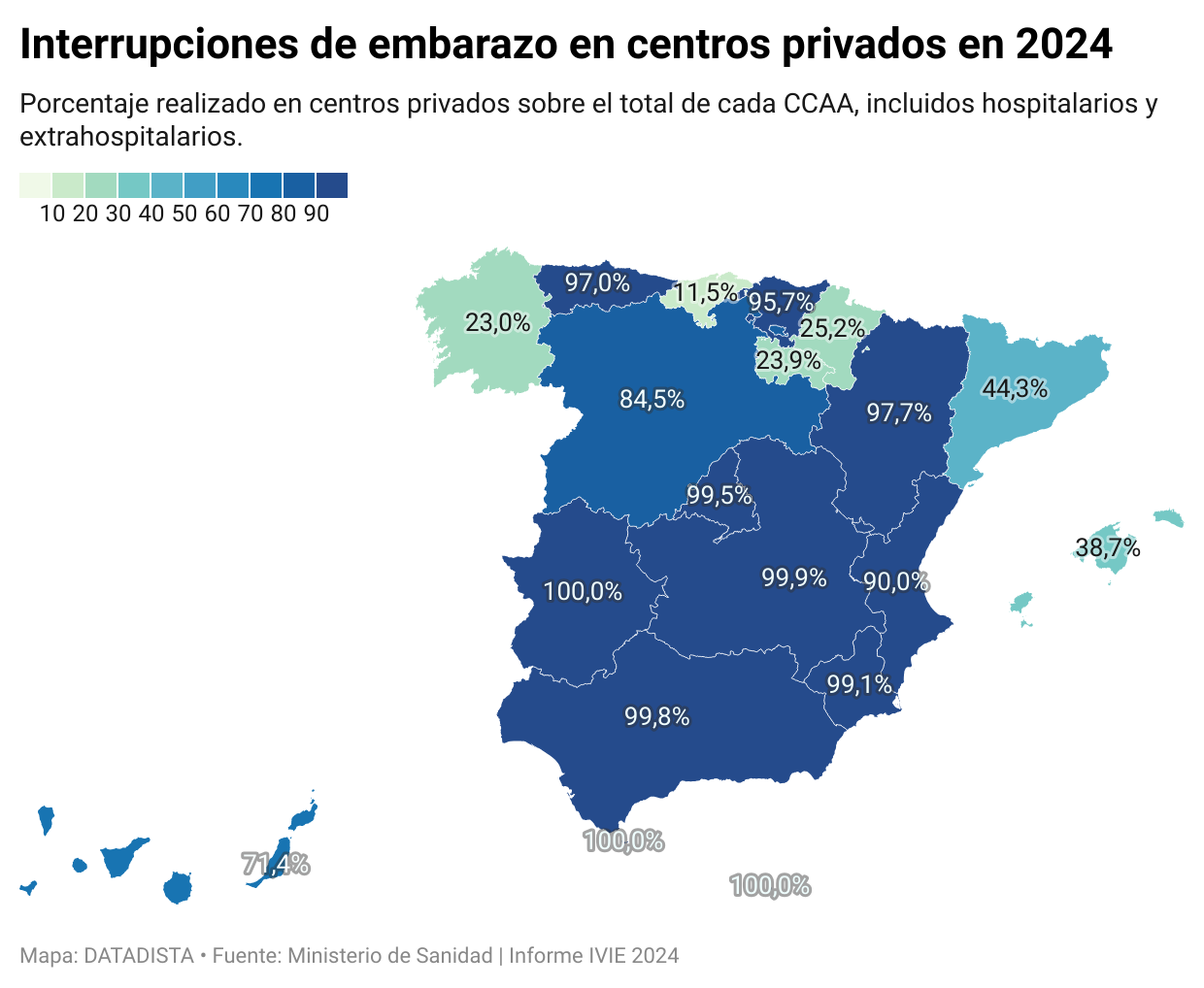

En este país, la barrera principal no está aún en la prohibición sino en una evidencia que muestra la estadística. En buena parte del país se ha privatizado el ejercicio de este derecho.

Vayan por delante los datos positivos: Cantabria realizó el 88,5% de las interrupciones en centros públicos el año pasado; Galicia, el 77%; La Rioja, el 76,11% y Navarra (74,83%).

El derecho al aborto existe en España desde 1985, cuando con un gobierno de Felipe González (PSOE) se modificó el código penal para que dejase de ser delito en caso de riesgo para la salud de la mujer, violación denunciada o malformaciones fetales. Es lo que se llama una ley de supuestos.

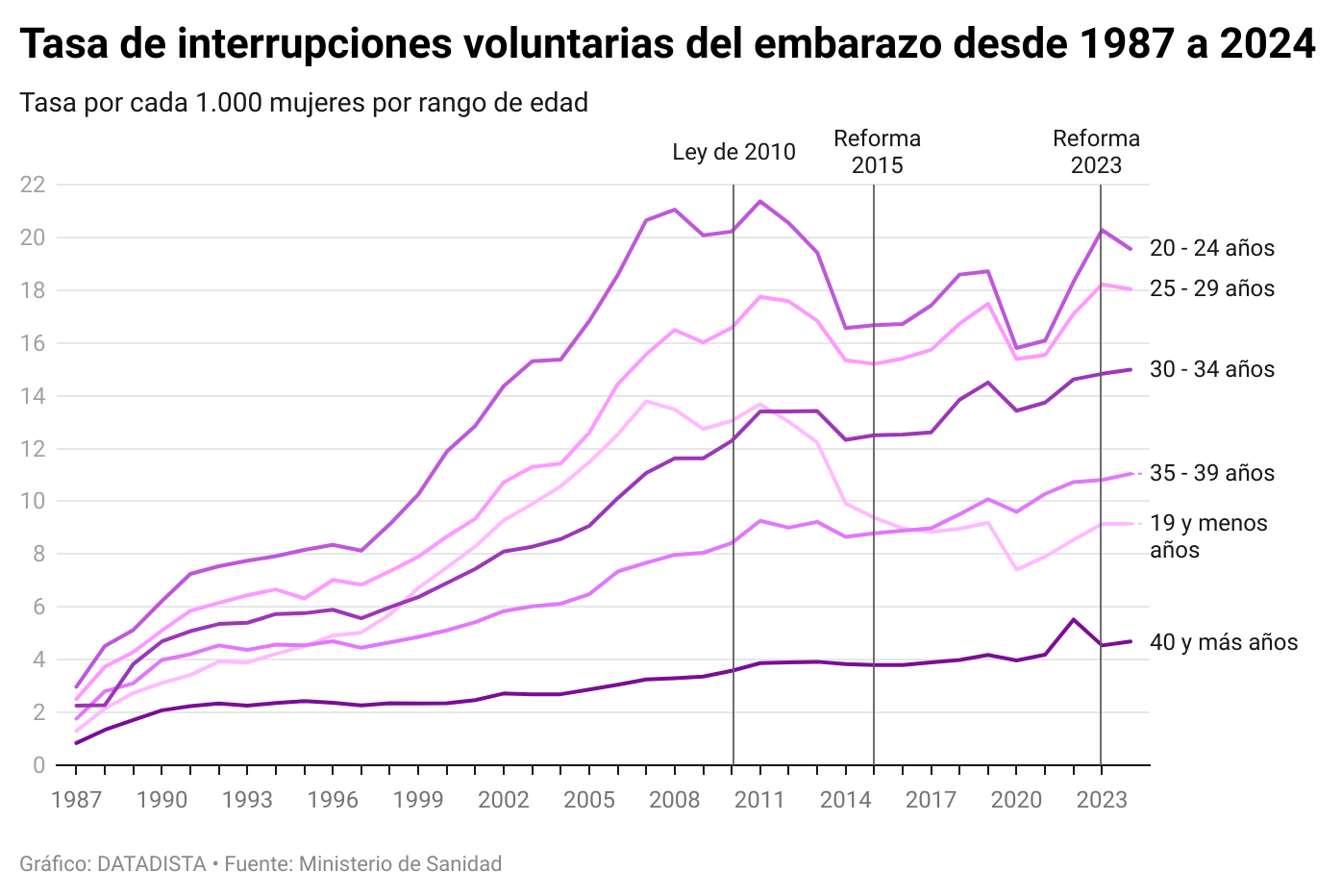

En 2010 se pasó a un sistema de plazos, de modo que hasta la semana 14 se podía abortar sin tener que dar una causa (después solo es posible bajo determinados supuestos) pero era necesario un periodo de reflexión (tres días). Además se otorgó la capacidad de decisión sin intervención de los padres o tutores a las mujeres de 16 y 17 años. Fue en época de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) dio marcha atrás a esto último, recuperando el control parental de las mujeres de 16 y 17 años. En aquella legislatura hubo también un largo amago de volver a la ley de supuestos, liderado por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, pero el PP no se atrevió a tanto y acabó con la intención de aprobar aquella ley y de paso con la carrera política de Gallardón.

La última reforma fue en 2023, de nuevo con un Gobierno liderado por el PSOE, aunque en este caso de coalición, y consistió en eliminar el periodo obligatorio de reflexión y en obligar a las CCAA a elaborar un registro de objetores de la sanidad que se niegan a realizar abortos, ya sea en clínicas públicas o privadas.

Y va el desmentido o aclaración a lo que podría interpretarse de algunas declaraciones esta semana. Aunque los políticos no van a dejar que la verdad les estropee una buena polémica, la exigencia del registro de objetores no se le ha ocurrido al Gobierno, parte de Naciones Unidas y es de hace unos años.

Al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas no le pasó desapercibido que la vía principal para obstaculizar el ejercicio del derecho al aborto en España había llegado por la objeción de conciencia del personal sanitario. Pero qué raro. ¿Cómo era posible que la sanidad pública no fuese capaz de encontrar médicos dispuestos a practicar interrupciones de embarazo y, en la misma región, sí los encontrase la privada?

Por eso propuso que España desarrollara un mecanismo apropiado para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia no fuese un obstáculo para el ejercicio del derecho al aborto.

La ley actual establece que, en principio, la interrupción debe realizarse "en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma" y solo "excepcionalmente" en un "centro privado acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación" por parte de la Administración competente.

Para favorecerlo se estableció la creación de un registro de objetores de conciencia del personal sanitario que impida "la prestación de interrupción voluntaria del embarazo tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada". Es decir, ya no cabe objetar en el centro público y luego practicar las interrupciones en uno privado.

A fecha de septiembre de 2025, casi todas las CCAA y Ceuta y Melilla tienen ya desarrollado el registro. Cuatro no: Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid. Estas ni siquiera han iniciado la tramitación a nivel normativo.

Aunque en el agrio debate de esta semana se ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid y Andalucía, ambas gobernadas actualmente por el PP, lo que nos muestran los datos es que CCAA de todo signo (también gobernadas por el PSOE o que lo estuvieron hasta la última legislatura) bordean o alcanzan el 100% de abortos practicados en centros privados. No significa ni mucho menos que las mujeres opten por estos centros en detrimento de la sanidad pública, sino que se debe a que las mujeres que acuden a la pública son sistemáticamente derivadas a la sanidad privada en un buen número de regiones. La evidencia de que esto es así se ve en que las mujeres acuden mayoritariamente a informarse en centros públicos (3 de cada 4) y sin embargo la estadística de dónde tuvo lugar el aborto vira hacia los privados.

El foco puesto en Madrid y Andalucía por la ministra de Sanidad, Mónica García, esta semana al exigir que las CCAA que aún no lo han hecho elaboren el registro de objetores al que les obliga la ley, tiene una explicación, al margen de la obvia del interés del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar de señalar a las regiones gobernadas por los populares y en especial a Madrid, y es que su gran volumen de población las convierten en protagonistas de todas las estadísticas cuando se miran las cifras absolutas. Pero si obvia fue la intención del Gobierno no iba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a hacerles el feo y no entrar a un trapo polarizador subiendo la apuesta incluso hasta declarar a la región insumisa en el cumplimiento de una ley al decir que no piensa crear el registro.

Es en el gráfico precisamente de los datos absolutos de abortos practicados por CCAA en 2024, en el que empezamos a ver grandes diferencias en las regiones más pobladas y que por ello siempre están a la cabeza de las estadísticas. En Andalucía este derecho se presta casi en su totalidad en centros privados extrahospitalarios, mientras que en Madrid, junto a los extrahospitalarios privados ganan también protagonismo los centros hospitalarios privados.

Cataluña, la región donde en términos absolutos se realizaron más interrupciones de embarazo en 2024, se desmarca sin embargo mostrando una mayoría de abortos en centros públicos, sobre todo extrahospitalarios. La explicación a esto último es el alto número de abortos farmacológicos que recoge la estadística en Cataluña.

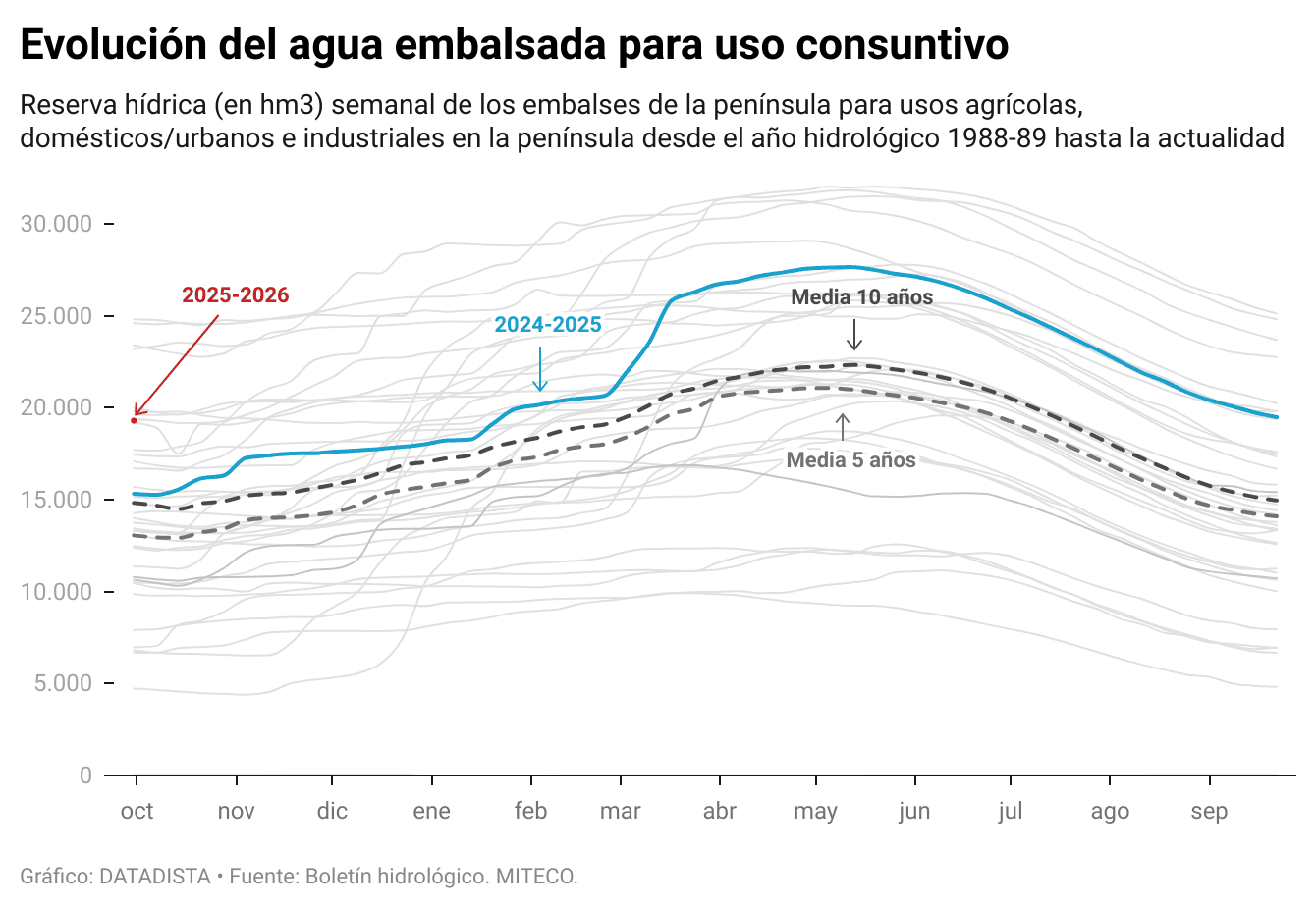

Los embalses comienzan el año hidrológico al 49,8% de su capacidad, 16 puntos por encima de la media de los últimos cinco años

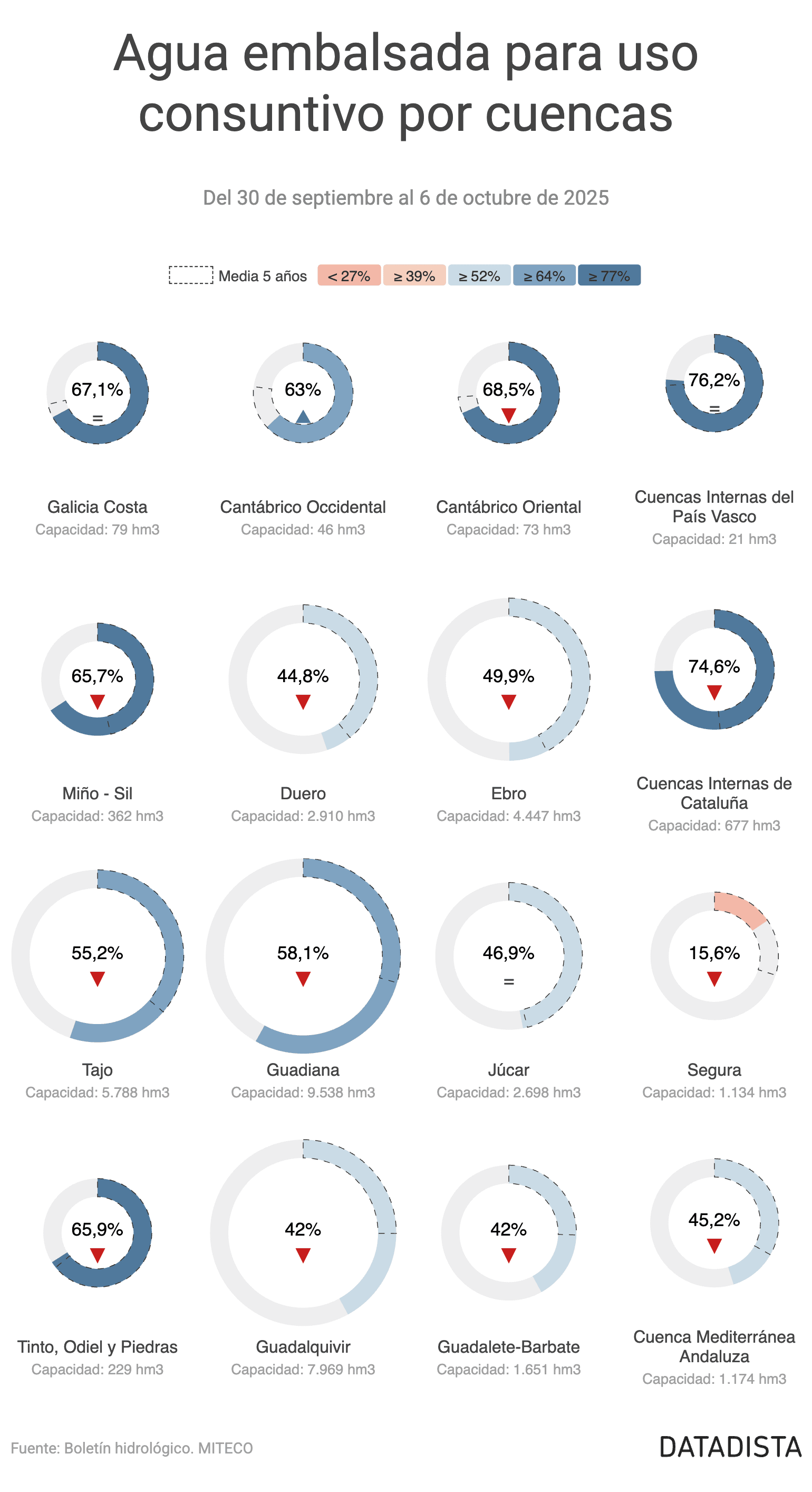

El nuevo año hidrológico ha comenzado con las reservas de agua destinadas a usos consuntivos —abastecimiento humano, agrícola e industrial— en 19.307 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 49,8% de la capacidad total. En la última semana, el volumen embalsado se ha reducido en 183 hm³, una bajada de 0,5 puntos. A pesar de este descenso, los embalses mantienen niveles elevados: la cifra actual está 16 puntos por encima de la media de los últimos cinco años, calculada en 13.063 hm³.

Esta semana, la mayoría de las cuencas destinadas a uso consuntivo han reducido sus reservas.

Entre los descensos más significativos se encuentra la cuenca del Miño-Sil, que pierde 7,5 puntos y se sitúa en el 65,75% con 238 hm³. Le sigue Tinto, Odiel y Piedras, que baja 1,7 puntos hasta el 65,94% con 151 hm³. El Cantábrico Oriental desciende 1,4 puntos y queda en el 68,49% con 50 hm³. El Duero pierde 0,9 puntos, situándose en el 44,78% con 1.303 hm³.

📊 Explora el panel de agua y sequía con datos, mapas y gráficos

Hasta aquí, la newsletter.