En estas dos semanas, te hemos llevado al interior de una mina asturiana, a una chimenea estrecha y vertical como eran las vetas de carbón en esa cuenca minera, a más de 450 metros bajo tierra. Te hemos llevado a los tiempos de la dictadura, a las condiciones laborales de aquellos mineros y al trato que recibieron por protestar contra esas condiciones. También hemos viajado una térmica detrás de otra para que nos contasen en Andorra (Teruel), en Carboneras (Almería), en As Pontes (A Coruña) lo que fue para esas poblaciones que eran pequeñas y dependientes del sector primario la llegada de una gran industria hace décadas.

Y lo que está siendo su cierre. Después de años informando de clima y medio ambiente, de intentar explicar lo que dicen los datos y los expertos sobre lo que le hemos hecho al planeta, hay algo que nos hace sentir admiración por esas gentes con las que hemos compartido tantísimas horas en estos últimos tres años: por más que las ideologías extremas pretendan estar defendiéndoles a ellos y no a las grandes empresas, no son negacionistas del cambio climático, es más, son absolutos convencidos de la necesidad de la descarbonización a pesar de estar en primera línea de los afectados socialmente por el fin del carbón. Pero les prometieron una transición justa y les dijeron que había un plan. Y eso es lo que estamos contando: si casi siete años después del cierre de las minas y de que empezasen los planes de cierre de las térmicas el plan se ha cumplido.

Arrancamos.

Adiós al carbón... y a los proyectos de transición justa

Hoy, con los dos últimos capítulos de la serie Adiós al carbón, publicamos una imagen que es toda una conclusión de qué ha pasado después de los compromisos de las eléctricas, que crecieron y engordaron, se hicieron multinacionales desde esos pueblos donde estaban la mina y las centrales. La imagen del polígono industrial donde hace años una eléctrica prometió empleo y futuro. Allí están los rótulos, la nave, el solar vacío y algo más que nos costaba creer cuando nos lo dijo en su despacho, el alcalde de Langreo (Asturias).

👉 Capítulo 3: Proyectos fallidos y retrasos: grandes fallos de la transición justa

👉 Capítulo 4: Lecciones para una descarbonización justa

En As Pontes (A Coruña) la cosa no está mejor. Nada se sabe del gran proyecto que llevó Endesa cuando exigía que le autorizasen el cierre de la central térmica más grande de España. Un proyecto que iba a crear 750 puestos de trabajo.

Ni siquiera en Andorra (Teruel), donde Endesa tuvo que aportar 221 millones de euros en avales para garantizar que iba a cumplir el plan de acompañamiento para la comarca a cambio de quedarse con el nudo de evacuación de electricidad al que había estado enganchada la térmica y al que ahora quieren conectar paneles y molinos, se está cumpliendo lo prometido.

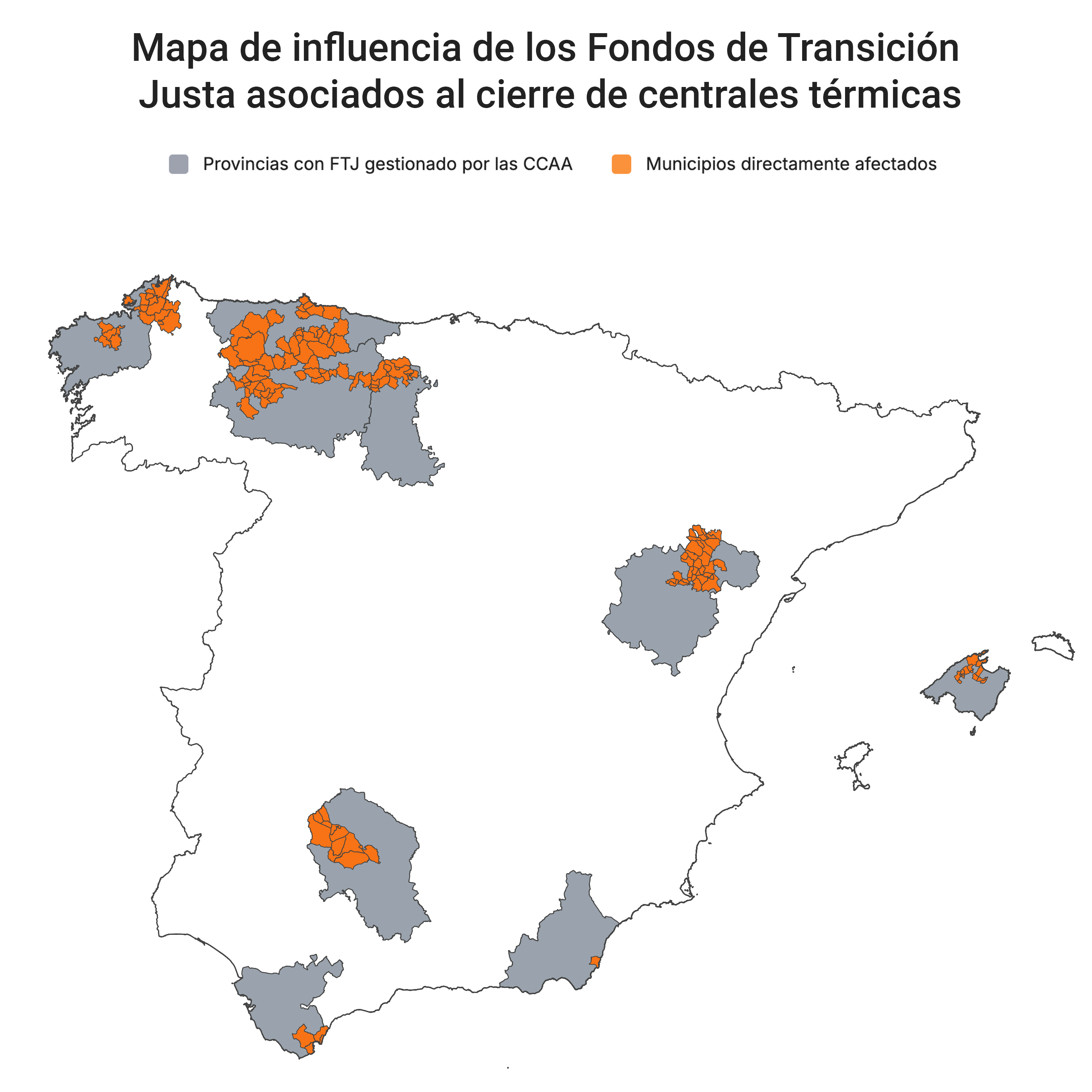

Pero además, Europa nos dio 868 millones de euros del Fondo de Transición Justa para reactivar la economía de las zonas afectadas por los cierres de mina y térmicas. El 96% lo gestionan las comunidades autónomas y solo el 4%, unos 34,7 millones, lo reparte el Instituto para la Transición Justa.

Lo que nos hemos encontrado zona tras zona, documento oficial tras documento oficial, testimonio tras testimonio, es como poco sorprendente. El dinero no está llegando a los municipios que se incluyeron en las llamadas zonas de transición justa. La causa y las explicaciones hay que buscarlas en la política, la burocracia y los intereses cruzados para hacer uso de los fondos.

Aunque existen 197 municipios repartidos en 15 zonas de transición justa, incluyendo los afectados por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas y las nucleares de Garoña y Zorita, la mayor parte del dinero se ha repartido a escala provincial, como exigía Europa y como acordaron el Estado y las comunidades. Así se seleccionaron Asturias, León, Palencia, A Coruña, Cádiz, Córdoba, Almería, Teruel y Mallorca, por tener instalaciones cerradas o en cierre y una situación previa de paro y despoblación. Ese trazo grueso ha dejado fuera a municipios limítrofes que sí sufren el cierre, pero no aparecen en el mapa del dinero ni siquiera para poder optar a él. Pero incluso los que están dentro de la zona que puede recibir dinero, no lo están recibiendo.

Y si esto ya hubiera ocurrido

El plan de transición justa para lograr que las regiones que dependían del carbón, de la mina y las centrales térmicas, tengan futuro no es nuevo. O por lo menos se parece muchísimo a lo que este país lleva haciendo décadas. Porque la reconversión minera, plan tras plan, empieza en los años noventa del siglo pasado.

Y hubo un plan muy similar a los actuales -proyectos industriales, infraestructuras, formación- que sí funcionó y que ponemos como ejemplo. Y fue precisamente en As Pontes cuando, entre 1997 y 2007, se llevó a cabo el cierre de la mina a cielo abierto de lignito pardo. En el último capítulo te contamos qué fue diferente además de un montón de lecciones que se han ido aprendiendo con los años, plan tras plan y que deberían servir para los actuales y para los futuros. Porque después del carbón ya está en marcha la transición de las centrales nucleares y la siguiente será el transporte. Nos gustaría que nos ayudaras a difundirlo para que esta historia, que está fuera del radar, llegue a todo el mundo.

Este proyecto nos ha dejado agotados pero además tiritando financieramente. Somos un medio muy pequeño, como sabes, y contar España sobre el terreno y no a base de comillas de políticos gritándose es un esfuerzo inmenso. Por eso la ayuda de nuestras socias y socios es tan importante. Difundiendo para que el trabajo sirva y, quien pueda, suscribiéndose como socia o socio de pago a DATADISTA.

Aquí van los enlaces a todos los capítulos del proyecto:

👉 ESPECIAL | Adiós al carbón: historia real tras la transición que prometió ser justa

👉 Capítulo 1: Pasado negro: La vida a 450 metros bajo tierra

👉 Capítulo 2: Cierres y promesas: regreso al día después del final del carbón

👉 Capítulo 3: Proyectos fallidos y retrasos: grandes fallos de la transición justa

👉 Capítulo 4: Lecciones para una descarbonización justa

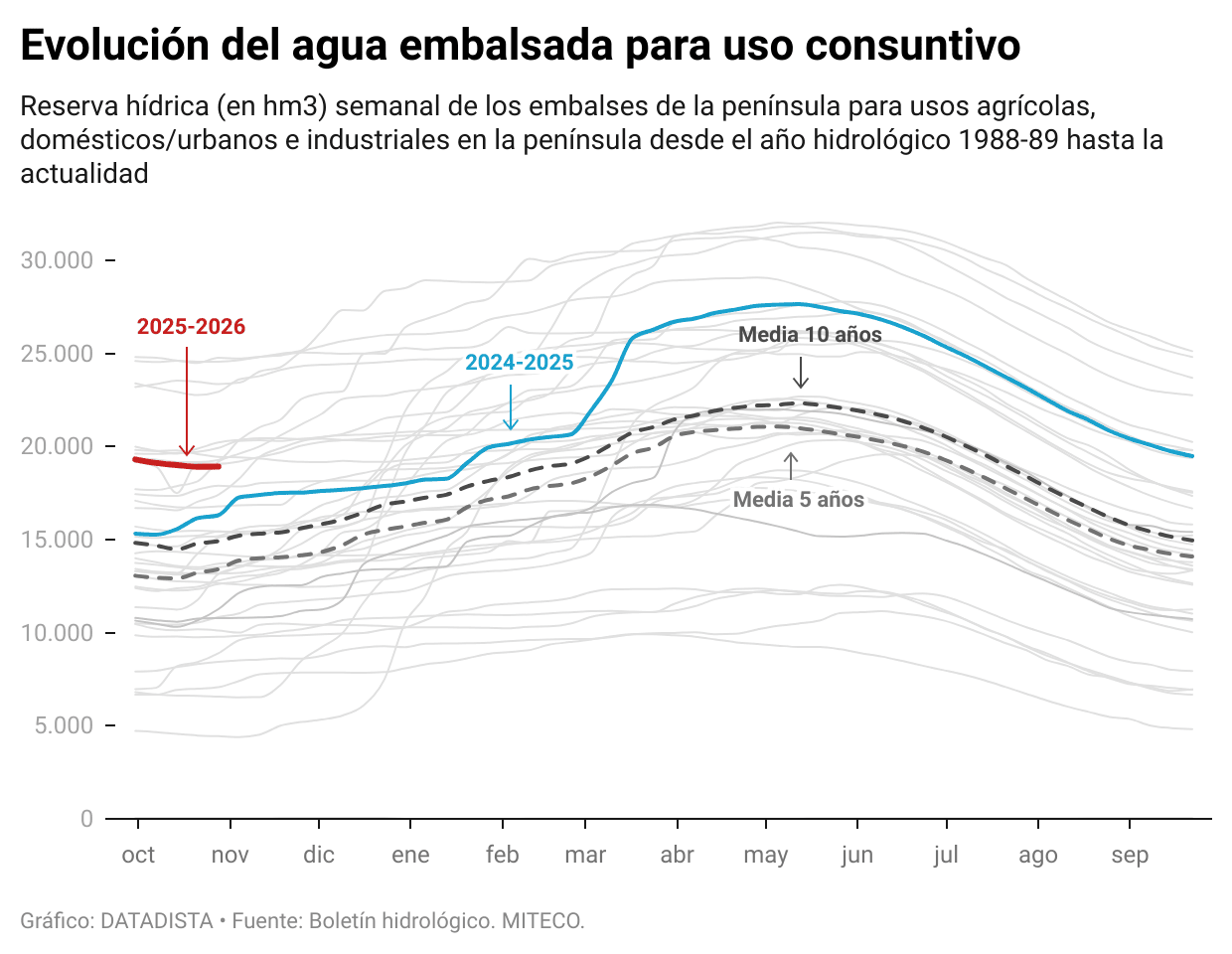

Los embalses se mantienen esta semana al 48,8% de su capacidad, 14,1 puntos por encima de la media de los últimos cinco años

El agua embalsada destinada a usos consuntivos, es decir, para abastecimiento humano, agrícola e industrial, se mantiene esta semana en los 18.924 hectómetros cúbicos, el 48,8% de la capacidad total. En los últimos siete días el volumen total almacenado apenas ha variado, con un aumento de 8 hm³ que no llega a sumar una décima porcentual. A pesar de esta estabilización, las reservas siguen por encima del promedio de los últimos cinco años, que se sitúa en 13.417 hm³, lo que supone 14,1 puntos más que esa media.

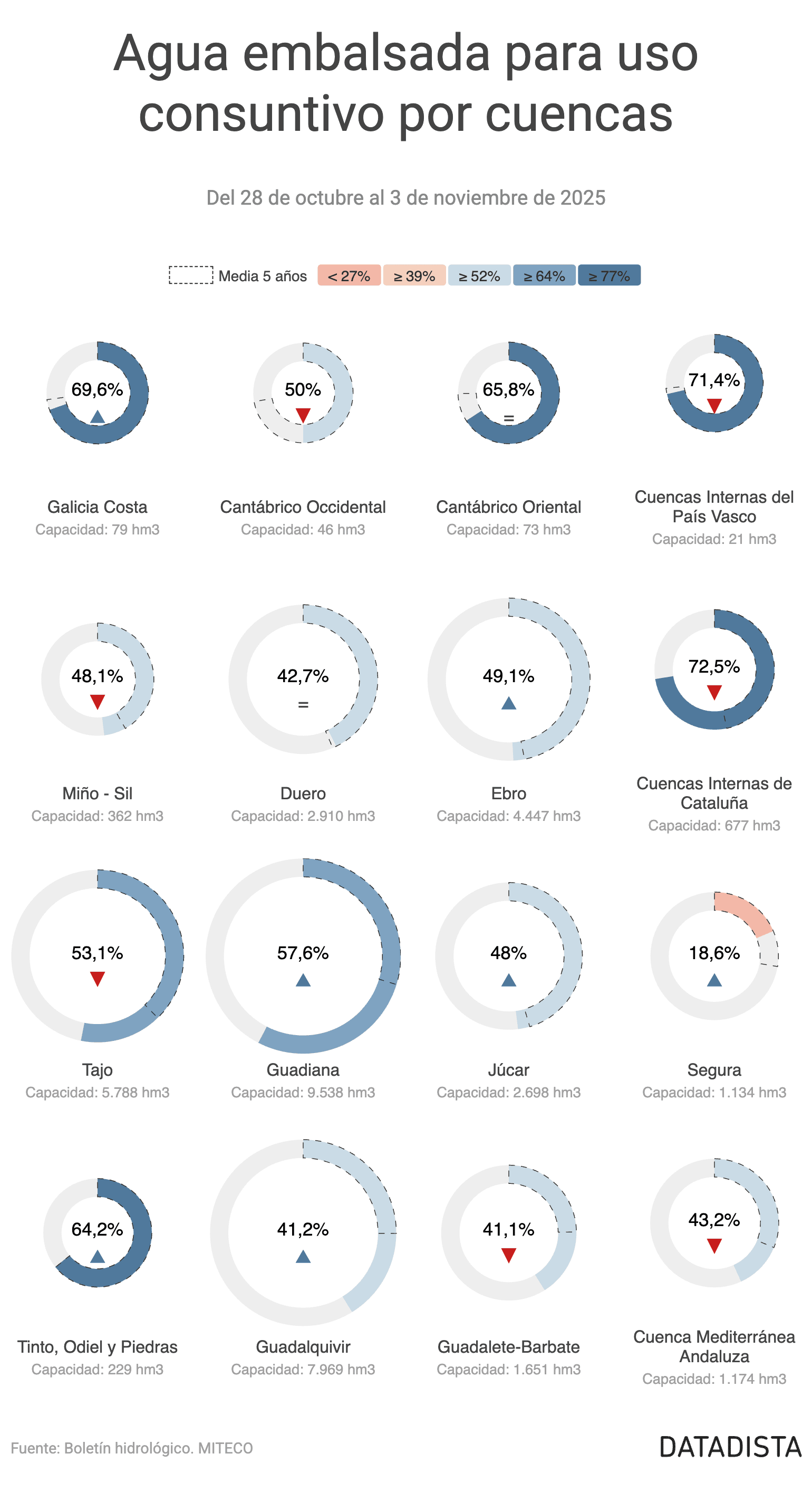

Esta semana, siete cuencas destinadas a uso consuntivo han visto reducidas sus reservas.

Las Cuencas Internas del País Vasco registran el mayor descenso de la semana, caen 4,8 puntos y se quedan en el 71,43% con 15 hm³. El Cantábrico Occidental baja 2,2 puntos hasta el 50,00% con 23 hm³. Le sigue el Miño-Sil, que pierde 1,9 puntos y se sitúa en el 48,07% con 174 hm³. Las Cuencas Internas de Cataluña retroceden 0,6 puntos hasta el 72,53% con 491 hm³. La Cuenca Mediterránea Andaluza desciende 0,3 puntos hasta el 43,19% con 507 hm³. El Tajo baja 0,2 puntos y queda en el 53,14% con 3.076 hm³. Guadalete-Barbate registra el descenso más leve, 0,1 puntos, y se sitúa en el 41,13% con 679 hm³.

📊 Explora el panel de agua y sequía con datos, mapas y gráficos

Hasta aquí, la newsletter.